「どうして私の気持ちを分かってくれないの?」という無言の圧力に、心がすり減っていませんか?

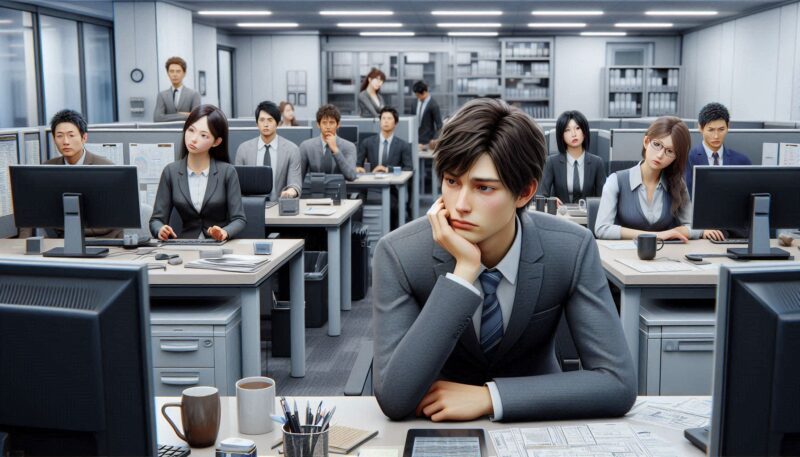

職場や友人関係、家族の中にいる「察してちゃん」の言動に振り回され、精神的に限界を感じている人は少なくありません。

相手の機嫌を損ねたくない一心で期待に応えようとしても、関係は一向に良くならず、むしろストレスは溜まる一方です。

この記事では、そんなあなたがこれ以上苦しまないために、察してちゃんを上手に無視し続けても大丈夫な理由と、あなたの心が楽になる具体的な対処法を徹底的に解説します。

もう、他人の感情にあなたの心を支配させるのは終わりにしましょう。

【特徴と心理】察してちゃんを無視したくなる理由とは?

周りにいる「察してちゃん」の言動に、なぜ私たちはこれほどまでに心をかき乱され、疲弊してしまうのでしょうか。

その背景には、彼ら彼女らが持つ特有の心理と、私たちを疲れさせる行動パターンがあります。

この項目では、まず相手の心の内を理解し、「無視したくなる」というあなたの感情が決して特別なものではないことを確認していきましょう。

相手を理解することは、自分自身をストレスから守るための第一歩です。

なぜ?「言わなくてもわかるでしょ」と思ってしまう人の心理的背景

「言わなくてもわかるでしょ」という態度は、察してちゃんの代表的な特徴の一つです。

この言葉の裏には、いくつかの複雑な心理が隠されています。

強い承認欲求と自己肯定感の低さ

彼ら彼女らの根底には、「ありのままの自分を認めてほしい」「大切にされたい」という強い承認欲求があります。

しかし、同時に自分に自信がなく、自己肯定感が低い傾向にあるため、「お願い」や「こうしてほしい」と直接的に自分の欲求を伝えることができません。

もし要求を断られたら、自分が否定されたように感じて深く傷ついてしまうことを恐れているのです。

そのため、「相手が自発的に自分の気持ちを察して行動してくれた」という形で、自分の価値を確認しようとします。

これは、自分の存在価値を他人の行動に依存させている、非常に危うい状態と言えます。

過去の経験からくる甘えと依存心

幼少期に、言葉にしなくても親が何でも先回りして世話をしてくれた経験を持つ人は、「言わなくても他人が察してくれるのが当たり前」という価値観が形成されてしまうことがあります。

これは、精神的に自立しきれていない「甘え」の構造です。

また、「誰かに面倒を見てもらいたい」「自分の責任で物事を決めたくない」という強い依存心が、相手に判断を委ねる「察して」という行動につながることも少なくありません。

彼ら彼女らは、あなたを信頼しているのではなく、単に自分の感情の面倒を見てくれる都合の良い存在として依存している可能性があるのです。

相手を試す「試し行動」

特に恋愛関係や親しい間柄で見られるのが、「試し行動」としての「察して」です。

わざと不機嫌になったり、遠回しな言い方をしたりすることで、「自分がどれだけ相手にとって重要か」「自分のことをどれだけ気にかけてくれているか」を測ろうとします。

これは、相手の愛情や関心を常に確認しないと不安でいられない、心の不安定さの表れです。

しかし、試される側にとっては、常に相手の顔色をうかがい、正解のないテストに答え続けなければならないため、精神的な負担は計り知れません。

職場にいる?上司や先輩、おばさんなど女性の察してちゃん

「察してちゃん」は、プライベートな関係だけでなく、職場にも数多く存在します。

特に、立場や年齢が上の人物である場合、その対処はより一層難しくなります。

指示が曖昧な上司

「あれ、やっといて」「いい感じにしといて」など、具体的な指示を出さずに部下に仕事を振る上司は、典型的な職場の察してちゃんです。

このタイプの上司は、「部下なら自分の意図を察して動くべきだ」という思い込みを持っています。

もし部下が意図と違う成果物を出せば、「なんで言った通りにできないんだ」と理不尽に怒り出すこともあります。

部下としては、何度も質問して機嫌を損ねるリスクと、推測で仕事を進めて失敗するリスクの板挟みになり、大きなストレスを感じることになります。

機嫌で態度が変わる先輩やおばさん

機嫌が良い時と悪い時の差が激しく、その理由を一切説明しない先輩や同僚も、周りを疲れさせる存在です。

特に女性の多い職場では、このような感情的な振る舞いが「お局さん」や特定のおばさん社員に見られることがあります。

周りの人々は、その人の機嫌を損ねないように常に顔色をうかがい、腫れ物に触るような対応を強いられます。

なぜ不機嫌なのかを尋ねても「別に」としか答えず、しかし態度は明らかに不満を示しているため、職場全体の雰囲気を悪くする原因にもなります。

幼稚で卑怯?周りを疲れさせる「察してちゃん」の言動パターン

察してちゃんの行動は、客観的に見ると非常に自己中心的で、周りへの配慮に欠けています。

その言動は、時に「幼稚」で「卑怯」だと感じられても仕方がないものです。

具体的には、以下のようなパターンが見られます。

- ため息や舌打ちで不満をアピールする: 言葉で伝える代わりに、わざと聞こえるようにため息をついたり、物音を立てたりして、自分の不満を周囲に気づかせようとします。

- 「別に」「なんでもない」を多用する: 明らかに何か言いたげな様子なのに、尋ねると「なんでもない」と突き放します。これは、「本当は気にしてほしい」という気持ちの裏返しであり、相手がさらに踏み込んで聞いてくれるのを待っているのです。

- 遠回しな表現で要求をほのめかす: 「〇〇さん、いつも忙しそうだね(だから手伝って)」のように、直接的な依頼を避け、相手が自発的に行動するよう仕向けます。

- 他人の成功を素直に喜べない: 誰かが褒められていると、急に不機嫌になったり、その場から離れたりします。これは、自分が注目されていないことへの不満の表れです。

- 被害者意識が強い: 何か問題が起こると、「自分は悪くない」「〇〇のせいでこうなった」と、すぐに他人や環境のせいにします。自分の言動を省みることが少ないため、同じようなトラブルを繰り返します。

これらの行動は、自分の感情や要求を言葉で伝えるという、成熟した大人のコミュニケーションを放棄している点で「幼稚」と言えます。

また、相手に推測させ、責任を転嫁しようとする姿勢は「卑怯」だと捉えられても無理はありません。

あえて察しないとどうなる?相手の反応と関係性の変化

あなたが勇気を出して、相手の「察して」サインをあえて察しないという選択をした場合、どのような変化が起こるのでしょうか。

相手の反応は、その人の性格やあなたとの関係性によって異なりますが、いくつかのパターンが考えられます。

短期的な反応

- アピールがさらに強くなる: 今まで通じていた「察して」が通じなくなったことに焦り、ため息を増やしたり、より不機嫌な態度を見せたりと、アピールがエスカレートすることがあります。

- 直接的な攻撃や非難: 「気が利かない」「思いやりがない」「私のことが嫌いなの?」など、あなたを非難するような言葉を直接ぶつけてくる可能性があります。これは、相手がパニックに陥っている証拠でもあります。

- 他のターゲットを探す: あなたから察してもらうことを諦め、別の誰かに「察して」のターゲットを移すこともあります。

最初は、相手の反応が激しくなることで、あなたは不安や罪悪感を感じるかもしれません。

しかし、これは関係性が変わるための好転反応である可能性が高いのです。

長期的な関係性の変化

あなたが「察しない」態度を貫くことで、長期的には以下のような良い変化が期待できます。

- 相手が言葉で伝えるようになる: 「察してもらえない」と学習した相手が、諦めて自分の要求を直接言葉で伝えてくるようになります。これは、健全なコミュニケーションの始まりです。

- 適切な距離感が生まれる: 相手はあなたに過度な期待をしなくなり、お互いに依存しない、自立した関係を築くことができます。

- 関係の終わり: 残念ながら、相手が最後まで自分のスタイルを変えられず、あなたを「自分を分かってくれない冷たい人」と見なした場合、関係は自然と終わりに向かうこともあります。しかし、それはあなたにとって不健全な関係が終わっただけであり、決して悪いことではありません。

「察しない」という選択は、一時的な摩擦を生むかもしれませんが、長い目で見れば、あなた自身と相手、そして二人の関係性をより健全なものに変えるための重要なステップなのです。

かまってちゃんとの違いは?見分け方とそれぞれの対処法

「察してちゃん」とよく似た存在として「かまってちゃん」がいます。

どちらも周りを疲れさせる点では共通していますが、その動機や行動には明確な違いがあります。

この違いを理解することは、より適切な対処法を見つける上で役立ちます。

動機の違い

- 察してちゃん: 「言わなくても私の気持ちを理解し、私の望む行動をとってほしい」が主な動機です。自分の欲求を直接伝えるリスクを避け、相手の自発的な行動によって自分の価値を確認したいという思いが根底にあります。

- かまってちゃん: 「とにかく自分に注目してほしい」「輪の中心にいたい」が主な動機です。ネガティブなことであっても、自分に関心が向けられることを最優先します。

簡単に言えば、察してちゃんは「結果(行動)」を求め、かまってちゃんは「関心(注目)」を求めているのです。

行動の違い

- 察してちゃん: 不機嫌、ため息、遠回しな表現など、間接的なアピールが中心です。自分の感情を「推測させる」ことで相手をコントロールしようとします。

- かまってちゃん: SNSでの不幸自慢、大げさな体調不良アピール、頻繁な連絡など、直接的で分かりやすいアピールが多いのが特徴です。周りを巻き込んで騒ぎを起こすことも少なくありません。

見分け方と対処法の基本

| 特徴 | 察してちゃん | かまってちゃん |

|---|---|---|

| 求めるもの | 自分の意図を汲んだ行動 | 自分への関心・注目 |

| アピール方法 | 間接的・受動的(不機嫌、ため息) | 直接的・能動的(不幸自慢、大げさな言動) |

| 対処法の基本 | 無視(察しない)+境界線を引く | 無視(反応しない)+適度な距離を置く |

察してちゃんに対しては、その「察して」サインに気づかないふりをし、「言葉で言ってくれないと分からない」という姿勢を貫くことが有効です。

一方、かまってちゃんに対しては、その大げさなアピールに一切反応しないことが最も効果的です。

どちらのタイプであっても、相手のペースに巻き込まれず、自分の心の平穏を最優先するという基本姿勢は変わりません。

【状況別】察してちゃんを上手に無視するための具体的な対処法

察してちゃんの特徴や心理を理解した上で、いよいよ実践編です。

実際に彼ら彼女らとどう向き合い、自分の心を守っていけば良いのでしょうか。

この項目では、職場や友人関係など、さまざまな状況で使える具体的な対処法を紹介します。

「無視」という選択肢に罪悪感を覚える必要はありません。

これは、あなた自身と、そして長い目で見た相手との関係を健全にするための、賢明な戦略なのです。

罪悪感は不要!上手な無視のコツと精神的負担の減らし方

「無視するなんて、冷たい人間だと思われないだろうか…」多くの人がそう考えてしまい、察してちゃんの要求に応え続けてしまいます。

しかし、その罪悪感こそが、あなたを不健全な関係に縛り付ける鎖なのです。

「無視」の本当の意味を理解する

まず、「無視」という言葉のイメージを転換しましょう。

ここでの「無視」とは、相手の人格を否定したり、存在をないがしろにしたりすることではありません。

相手の「察してほしい」という不適切なコミュニケーション方法に対して、「私はその方法には応じません」という意思表示をすることです。

これは、自分を守るための正当な権利であり、健全な人間関係を築く上で不可欠な「境界線」を引く行為なのです。

あなたは相手の感情の責任を負う必要はありません。

自分の感情は自分で責任を持つ、これが大人同士の対等な関係の基本です。

上手な「物理的・心理的」無視のコツ

- 物理的に距離を置く: 職場で席が近いなら、少し離れた場所で休憩する。プライベートでは、会う頻度を少しずつ減らしていく。物理的な距離は、心の距離を作る手助けになります。

- 反応を遅らせる: LINEやメールの返信を意図的に遅らせてみましょう。「すぐに反応しなくても大丈夫」ということを、あなた自身と相手の両方に学習させることができます。

- 話題を切り替える: 相手が不機嫌アピールや遠回しな要求を始めたら、「そういえば、この前の〇〇の件だけど…」と、全く関係のない明るい話題に切り替えてしまいましょう。相手は不満を表明するタイミングを失います。

- 「気づかないフリ」を徹底する: ため息や物音に気づいても、表情を変えずに自分の作業を続けます。「あなたのアピールは私には届いていませんよ」という無言のメッセージを送るのです。

大切なのは、感情的にならず、あくまで淡々と、自然に振る舞うことです。

罪悪感を感じるのではなく、「これは自分の心を守るためのトレーニングだ」と捉えてみましょう。

察してちゃんを無視するとキレる?逆ギレされた時の冷静な対応

「無視」を始めた時に最も懸念されるのが、相手の「逆ギレ」です。

今まで思い通りにコントロールできていた相手が、急に反応しなくなったことで、パニックや怒りの感情を爆発させることがあります。

指示されたキーワードである、察してちゃんがキレる状況も考えられます。

もし逆ギレされてしまったら、どうすれば良いのでしょうか。

逆ギレは「相手の問題」だと認識する

まず、最も重要な心構えは「相手の怒りは、相手自身の問題である」と明確に認識することです。

あなたが何か悪いことをしたから相手が怒っているわけではありません。

相手が、自分の感情を適切にコントロールできず、不満を健全な方法で表現できないために怒っているのです。

あなたは、相手の感情のゴミ箱になる必要は一切ありません。

「私が何か悪いことを言ったかな?」などと、自分を責めるのはすぐにやめましょう。

逆ギレされた時の具体的な行動指針

- 冷静に、同じ土俵に乗らない: 相手が感情的にあなたを非難し始めても、決して言い返したり、反論したりしないでください。相手の目的は、あなたを感情的にさせて、議論の渦に巻き込むことです。深呼吸をして、「そうなんだね」と静かに相槌を打つに留めましょう。

- 物理的にその場を離れる: 「少し頭を冷やしたいので、席を外します」「この話は、お互いが冷静になってからにしませんか」など、理由を告げて物理的にその場から離れるのが最も安全で効果的な方法です。相手は、怒りをぶつける対象を失い、クールダウンせざるを得なくなります。

- 議論ではなく事実確認に徹する: もしどうしてもその場で話を続けなければならない場合は、「~という点が不満だったのですね」「~してほしかったのですね」というように、相手の主張を事実としてオウム返しするに留めます。そこにあなたの意見や感情を挟まないことが重要です。

- 二人きりの状況を避ける: 逆ギレされやすい相手とは、できるだけ二人きりになる状況を避け、第三者がいる場所で話すように心がけましょう。他人の目があることで、相手の言動に一定の抑制が働く可能性があります。

逆ギレは非常に怖い体験ですが、それは相手の弱さの表れでもあります。

冷静な対応を貫くことで、あなたは「感情的な脅しは通用しない」という強いメッセージを相手に送ることができるのです。

アサーションを意識したコミュニケーションで境界線を引く方法

「無視」は有効な防御策ですが、関係性によっては、もう少し建設的なコミュニケーションを試みたい場合もあるでしょう。

そこで役立つのが「アサーション(Assertiveness)」という考え方です。

アサーションとは、相手のことも尊重しつつ、自分の意見や気持ちを正直に、しかし攻撃的にならずに伝えるコミュニケーションスキルです。

「I(アイ)メッセージ」で伝える

アサーションの基本は、「You(あなた)メッセージ」ではなく「I(私)メッセージ」で伝えることです。

- Youメッセージ(相手を主語にする): 「(あなたは)どうしていつもハッキリ言ってくれないの?」→ 相手を非難するニュアンスになり、反発を招きやすい。

- Iメッセージ(私を主語にする): 「(私は)どうしてほしいか言葉で伝えてもらえると、すごく助かるな」→ 自分の気持ちや状況を伝える表現なので、相手も受け入れやすい。

具体的な伝え方のステップ

- 客観的な事実を伝える: 「あなたがため息をつくと…」

- 自分の気持ちを伝える(Iメッセージ): 「私は、何か悪いことをしたかなと不安な気持ちになります」

- 具体的な提案・お願いをする: 「もし何か困っていることがあれば、言葉で教えてもらえると嬉しいです」

- 相手の意見を尋ねる(任意): 「どうかな?」

この伝え方は、相手を責めることなく、あなたの困っている状況と、どうしてほしいかを明確に伝えることができます。

察してちゃんは、自分の行動が他人にどのような影響を与えているか自覚していない場合も多いのです。

この方法で伝えることで、相手が初めて自分のコミュニケーションの問題点に気づくきっかけになるかもしれません。

もちろん、一度で変わることは期待できませんが、粘り強くこの姿勢を続けることで、二人の間に健全な「境界線」が引かれ、より対等な関係を築いていくことが可能になります。

それでも限界な時の最終手段!関係を断つ前に考えるべきこと

あらゆる対処法を試し、アサーティブなコミュニケーションを心がけても、相手の態度が全く変わらない。

むしろ、あなたの心が消耗し、精神的な限界を感じている。

そんな時は、最終手段として「関係を断つ」「縁を切る」という選択肢も視野に入れる必要があります。

これは決して逃げではありません。

あなた自身の心と人生を守るための、非常に勇気ある決断です。

関係を断つことのメリットとデメリット

メリット:

- 精神的ストレスからの解放: 最大のメリットはこれに尽きます。相手の顔色をうかがう日々から解放され、心の平穏を取り戻すことができます。

- 自分に使える時間が増える: 相手に振り回されていた時間を、自分の好きなことや大切な人のために使えるようになります。

- 自己肯定感の回復: 他人にコントロールされる関係から抜け出すことで、「自分の人生は自分で決める」という自信と自己肯定感を取り戻せます。

デメリット:

- 一時的な孤独感や罪悪感: 長い付き合いだった相手ほど、関係を断った直後は「これで良かったのか」という罪悪感や、ぽっかりと穴が空いたような孤独感を感じることがあります。

- 共通の知人との関係性の変化: 職場や共通の友人グループにいる相手の場合、関係を断つことで、周囲との関係が気まずくなる可能性があります。

- 物理的な接触が避けられない場合: 家族や親戚、職場の同僚など、完全に接触を断つことが難しい場合もあります。

これらのメリットとデメリットを冷静に天秤にかけ、それでも「関係を断つ」メリットの方が大きいと判断した場合に、次のステップに進みましょう。

後悔しないために考えておくべきこと

- 徐々にフェードアウトする: ある日突然、全ての連絡を絶つのではなく、連絡の頻度を減らし、会う誘いを断り続けるなど、徐々に距離を置いていく「フェードアウト」が、お互いの心の負担が少ない方法です。

- 周囲への根回しは慎重に: 共通の知人に相手の悪口を言うのは避けましょう。事情を話す場合は、信頼できる人に限定し、「少し距離を置こうと思う」と事実だけを伝えるに留めるのが賢明です。

- 自分を正当化しすぎない: 「相手が100%悪い」と考えるのではなく、「自分とは合わなかった」と捉えることで、罪悪感を和らげることができます。

人間関係は、常に変化していくものです。

今のあなたにとって有害な関係を断つことは、新しい良いご縁を呼び込むためのスペースを作ることにもつながるのです。

自分を責めないで!自己肯定感を保ちストレスから解放されるには

察してちゃんとの関係に長く苦しんでいると、「うまく対応できない自分が悪いのではないか」「私の心が狭いだけなのかもしれない」と、自分を責めてしまいがちです。

しかし、それは間違いです。

あなたは何も悪くありません。

最後に、他人の言動に振り回されず、自分らしく穏やかに過ごすための心の持ち方についてお伝えします。

「他人軸」から「自分軸」へ

察してちゃんの要求に応え続けてしまうのは、あなたの意識が「相手がどう思うか」という他人軸になっている証拠です。

大切なのは、「自分はどうしたいか」「自分にとって何が心地よいか」を基準に考える自分軸を取り戻すことです。

- 自分の感情を最優先する: 相手の機嫌よりも、自分の「疲れた」「嫌だな」という感情を大切にしましょう。その感情は、あなたの心が発している大事なサインです。

- 断る練習をする: 小さなことからで良いので、「できません」「今回はやめておきます」と断る練習をしてみましょう。断っても世界は終わらないし、案外相手は気にしていないことに気づくはずです。

- 課題の分離を意識する: 「相手の機嫌を良くするのは、相手自身の課題であって、自分の課題ではない」と考えることを「課題の分離」と言います。あなたは他人の課題にまで責任を負う必要はないのです。

自己肯定感を育む習慣

自己肯定感とは、ありのままの自分を認め、価値ある存在だと感じることです。

自己肯定感が高まると、他人の評価に一喜一憂しなくなり、察してちゃんの言動も気にならなくなっていきます。

- 小さな成功体験を積み重ねる: 「今日は相手のサインをスルーできた」「嫌な誘いを断れた」など、自分で自分を褒める習慣をつけましょう。

- 自分のための時間を作る: 誰にも邪魔されない、自分の好きなことだけをする時間を意識的に作りましょう。趣味に没頭したり、ゆっくりお風呂に入ったり、何もしない時間も大切です。

- ポジティブな言葉を使う: 「どうせ私なんて」ではなく、「私ならできる」「よく頑張っている」と、自分にかける言葉を意識的にポジティブなものに変えていきましょう。

察してちゃんとの関係は、あなたに「自分を大切にするとはどういうことか」を教えてくれる、ある意味での反面教師なのかもしれません。

この経験を乗り越えた時、あなたは以前よりもずっと強く、しなやかな心を手に入れているはずです。

もう、他人の不機嫌のためにあなたの貴重なエネルギーを使うのはやめましょう。

あなたは、あなたの人生を、あなたの笑顔のために生きて良いのです。

もし、職場の人間関係をはじめとするストレスについて、セルフケアの方法などをさらに詳しく知りたいと感じた場合は、厚生労働省の「こころの耳」のような公的な情報サイトを参考にしてみるのも一つの方法です。

まとめ:察してちゃんを上手に無視して、心穏やかな毎日を

「言わなくてもわかってよ」という無言の圧力に、これまで本当に苦しんできましたね。

この記事では、察してちゃんの行動の裏にある承認欲求や自己肯定感の低さといった心理的背景から、具体的な対処法までを詳しく解説してきました。

最も重要なことは、察してちゃんを無視するのは、あなたが冷たいからではなく、自分自身の心を守り、相手との間に健全な境界線を引くための勇気ある行動だということです。

気づかないフリや話題の転換といった上手なスルー方法、逆ギレされた際の冷静な対応、そして自分の気持ちを正直に伝えるアサーションなど、あなたにはたくさんの選択肢があります。

時には、関係を断つという決断も、自分を守るためには必要です。

何よりも大切なのは、他人の機嫌に振り回される「他人軸」から、自分の「心地よさ」を優先する「自分軸」へと意識を切り替えることです。

罪悪感を手放し、まずは自分自身の心を大切にすることから始めてみてください。

この記事が、あなたが人間関係のストレスから解放され、穏やかで自分らしい毎日を取り戻すための一助となれば幸いです。

コメント