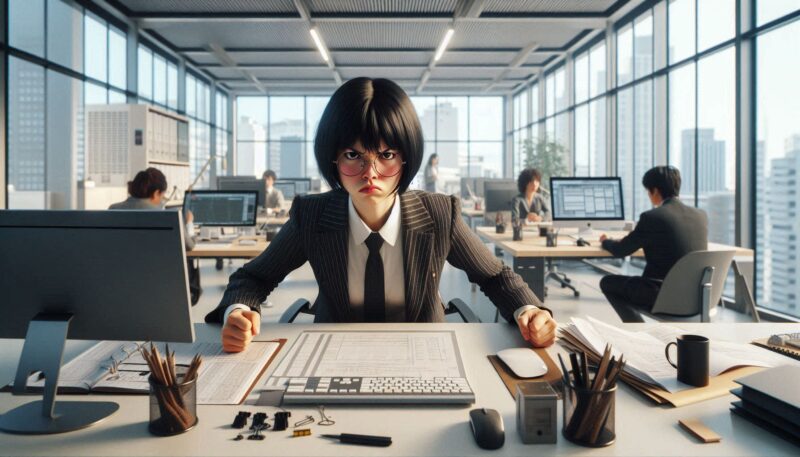

職場で感じる人間関係のストレスは、私たちの心と体を蝕みます。

毎日頑張って出社しているのに、なぜかいつも空気を悪くする人がいて、そのせいで気分が重くなったり、仕事の効率が下がったりしていませんか。

「どうしてあの人はいつも不機嫌なんだろう」「どうにかしたいけど、どう対処すればいいのかわからない」と悩んで、疲れたと感じている方も多いでしょう。

この記事では、そんな職場の人間関係の悩みを解決し、あなたがもう二度と人間関係でストレスを感じなくて済むように、空気を悪くする人への対処法を、特徴や心理から最終手段まで網羅的に解説します。

相手の行動の裏にある心理を理解し、具体的なかわし方や受け流す技術を身につければ、職場の環境はきっと良くなります。

もう無理に言い返す必要はありません。

この記事を最後まで読んで、あなたの心と職場を守る「最終手段」を見つけましょう。

- 【特徴と心理】空気を悪くする人への対処法は相手を知ることから

- 【実践編】空気を悪くする人への具体的な対処法でストレスをなくす

【特徴と心理】空気を悪くする人への対処法は相手を知ることから

職場の雰囲気を悪くする人の言動に悩まされているとき、まず大切なのは、その人がなぜそのような行動をとるのか、特徴や心理を知ることです。

相手の根底にある問題が見えてくると、過剰に反応してストレスを溜めることが少なくなり、冷静に対処法を考えることができるようになります。

職場の雰囲気を悪くする人によく見られる5つの特徴

職場の空気を悪くする人の特徴にはいくつかのパターンがあります。

彼らの行動は、周囲の人間関係 悩みの種となり、チームの生産性にも悪影響を与えます。

1. ネガティブな発言が多い人

常に物事の悪い面に焦点を当て、ネガティブな人は「どうせ無理」「うまくいかない」といった発言を繰り返します。

彼らは単なる悲観主義者ではなく、周囲の人の意欲を削ぎ、チーム全体のムードを重くしてしまいます。

2. 常にマウンティングを取る人

マウンティングをしてくる人は、自分を優位に見せるために他人をけなしたり、自分の功績を過度にアピールしたりします。

彼らは自己肯定感が低いことが原因で、他者との比較を通してしか自分の価値を認められない傾向があります。

3. 感情のコントロールが苦手な人

不機嫌な人は、自分の感情を職場全体に持ち込み、コントロールできない怒りやイライラを周囲にまき散らします。

突然怒鳴り出したり、無視をしたりすることで、周囲の人に気を遣わせ、職場の緊張感を高めてしまいます。

4. 他人の話を聞かない人(自己中心的な人)

会話の主導権を常に握ろうとし、他人の意見や話に耳を傾けない自己中心的な人もいます。

彼らは自分の関心のある話題だけを話し続け、周囲との健全なコミュニケーションを妨げます。

5. 噂話や批判を好む人

人間関係のトラブルを引き起こす典型的なタイプとして、噂話や陰口を広める人が挙げられます。

彼らは他者を批判することで、自分の立場を確保しようとしますが、結果的に不信感を広め、職場の人間関係 悩みの原因となります。

なぜ?場の空気を悪くする人の言動の裏にある心理とは

空気を悪くする人の言動の裏には、様々な心理的な要因が隠されています。

これらの心理を理解することは、感情的に反応せず、冷静に対処法を考えるための第一歩です。

承認欲求が満たされていない

周囲から認められたいという承認欲求が満たされていない人は、過度に自己主張したり、他者を攻撃したりする傾向があります。

場の雰囲気を悪くしてでも、自分に注目を集めようとしているのです。

強い不安やコンプレックスがある

自己肯定感が低い人は、自分の弱さやコンプレックスを隠すために、他人を貶めたり、必要以上にマウンティングをしてしまうことがあります。

彼らの攻撃的な態度は、実は自分自身を守るための防衛反応なのです。

ストレスや疲労の蓄積

仕事やプライベートで大きなストレスを抱え、メンタルヘルスが不安定になっていることも原因の一つです。

疲れたという感情が爆発し、不機嫌な人として職場にネガティブな空気を悪くする影響を及ぼしてしまいます。

「職場の雰囲気を悪くする女」に特有の傾向と心理

職場の空気を悪くする女性に見られる特定の行動パターンについても理解しておくことは重要です。

ここでは性別によるステレオタイプに囚われず、あくまで職場での一般的な傾向として解説します。

ターゲットを定めた攻撃性

特定の女性社員や、能力の高い同僚に対して、陰湿な批判や噂話を行う傾向があります。

これは、自分の立場や評価が脅かされることへの不安からくることが多いです。

感情的な連帯を求める行動

グループ内で感情的なつながりを重視し、気に入らない人を無視したり、仲間はずれにしたりすることでチームの雰囲気を悪くする人もいます。

感情的なストレスを共有することで、自分の承認欲求を満たそうとする行動です。

被害者意識の強さ

何か問題が起きた時に、常に自分が被害者であるかのように振る舞い、周囲の同情を集めようとします。

この心理は、他者からの責任追及を逃れ、周囲に自分のケアを求めようとする自己中心的な人に見られがちです。

その言動はハラスメント?職場の雰囲気を悪くする人への法的視点

職場の雰囲気を悪くする人の言動が、単なる性格の問題ではなく、法的に問題のあるハラスメントに該当する可能性もあります。

特に、上司による継続的な言動や、特定の社員への執拗な攻撃は注意が必要です。

パワーハラスメント(パワハラ)

職場の雰囲気を悪くする人 上司による、業務の適正な範囲を超えた指導や、精神的な攻撃、過度な叱責などはパワハラに該当する可能性があります。

例えば、不機嫌な人による感情的な八つ当たりが、継続的に行われる場合です。

モラルハラスメント(モラハラ)

精神的な嫌がらせや、人格を否定するような言動、無視などもモラハラに該当します。

空気を悪くする人が、特定の友達や同僚に対して、執拗にマウンティングを行ったり、ネガティブな人の言動でチーム全体の士気を下げることが含まれます。

ハラスメントの基準は、被害者がどう感じたかだけでなく、社会通念上許容される範囲を超えているかどうかが重要です。

職場のハラスメントに関する定義や対策について、より詳しくは厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」も参考にしてみてください。

上司が原因?チームの雰囲気を悪くする人の影響力

職場の雰囲気を悪くする人 上司がいると、その影響は組織全体に及びます。

上司の行動がチームの雰囲気を悪くする人を生み出し、部下にも同様の行動を助長する可能性があります。

上司の言動が引き起こすストレス

上司が感情的であったり、一貫性のない指示を出したりすると、部下は常に緊張感を強いられ、ストレスが溜まります。

このストレスは、やがて他の同僚への冷たい態度や、業務への消極的な姿勢となって表れます。

負の連鎖を防ぐには

チームの雰囲気を悪くする人が上司である場合、部下は言い返すことが難しいため、問題が長期化しやすいです。

この場合、個人で解決しようとするのではなく、人事部などの第三者機関への相談を視野に入れる必要があります。

【実践編】空気を悪くする人への具体的な対処法でストレスをなくす

空気を悪くする人の特徴と心理を理解したところで、いよいよ実践的な対処法を学びましょう。

職場の人間関係 悩みを解消するためには、あなたの心の健康を守りながら、相手のペースに乗らないかわし方を身につけることが重要です。

今日からできる!職場の雰囲気を悪くする人への基本的な対策

まずは、自分の心を守るために、空気を悪くする人の言動に影響されにくくなる基本的な対策から始めましょう。

1. 相手の言動を「人格」ではなく「情報」として処理する

空気を悪くする人の言葉や態度を、個人的な攻撃だと受け取らないことが大切です。

「この人は今ストレスを抱えているからネガティブな発言をしているんだ」というように、相手の言動を切り離して、単なる情報として処理します。

これにより、感情的に反応して疲れたと感じることが減り、気にしないでいるための心のバリアを作ることができます。

2. 必要最低限の関わりに限定し「距離を置く」

物理的・精神的に距離を置くことは、非常に効果的な対処法です。

空気を悪くする人との会話は業務に必要な報告や確認のみに限定し、私的な話題には深入りしないようにします。

休憩時間なども可能な範囲で席を離れるなど、物理的な距離を置く工夫をしてください。

3. 「アサーティブコミュニケーション」を意識する

相手を攻撃せず、また自分も我慢しない、健全な自己主張の方法をアサーティブコミュニケーションと言います。

言い返すというよりも、「私はこう思う」と冷静に自分の意見や感情を伝える技術です。

例えば、「その言い方は私には少しきつく聞こえます」と伝えるなど、ネガティブな人の言動に飲まれないようにすることが可能です。

自分の心を守る!ストレスを溜めず上手に受け流す方法

空気を悪くする人の言動を真に受けてしまうと、ストレスが蓄積してしまいます。

ここでは、HSP(Highly Sensitive Person)気質の方も含め、敏感な方が心の健康を守るための受け流す技術をご紹介します。

1. 心の中で「フィルター」をかける

不機嫌な人の悪口やネガティブな人の発言を聞いたとき、心の中で「これは相手の勝手な意見だ」「これは私とは関係ない」というフィルターをかけるイメージを持ちましょう。

これにより、有害なストレス情報があなたの心に入り込むのを防げます。

2. 「気にしない」ためのマインドセット

すべての人に好かれなくてもいい、という割り切りが必要です。

「あの人に嫌われても、仕事に大きな影響はない」と気にしないマインドセットを持つことで、空気を悪くする人に振り回されなくなります。

また、自己肯定感を高めることも、他人の評価に依存しないために役立ちます。

3. 「かわし方」としてのオウム返しと質問

マウンティングを仕掛けてくる人や、自己中心的な人に対しては、具体性のない言い返す代わりに、かわし方として「オウム返し」や「質問」を使います。

- オウム返し: 相手の発言の最後の部分だけを繰り返す(例:「それが一番大変だったよ」「大変だったんですね」)。これにより、相手は満足し、会話を深掘りせずに終わらせることができます。

- 質問: 具体的な質問で相手の主張を掘り下げさせ、自己中心的な人の曖昧な発言を具体化させることで、相手が自滅するのを待ちます。

どうしても関わる必要がある場合のコミュニケーション術

仕事上、どうしても空気を悪くする人と密接に連携する必要がある場合の対処法です。

相手の心理を逆手に取り、冷静に対話を進めるための技術を解説します。

1. 事実と感情を切り分けて話す

ネガティブな人や感情的な人と話すときは、「あなたのせいで」という主観的な言い方を避け、「今、このタスクが遅れている」という事実に基づいて話を進めます。

感情的な人には、冷静なアサーティブコミュニケーションが特に有効です。

2. ポジティブな「ガス抜き」を利用する

空気を悪くする人がなぜか自分にだけ心を開いてくる場合、ストレス解消法として彼らの愚痴を聞いてあげる「ガス抜き」を限定的に行うのも一つの対処法です。

ただし、共感しすぎるとあなたが疲れたと感じる原因になるため、距離を置く意識を忘れずに行ってください。

3. 短く、簡潔な指示・報告を徹底する

自己中心的な人に対しては、長々と説明するよりも、伝えたいことだけを簡潔に、箇条書きで伝えます。

これにより、相手が会話の主導権を握る隙を与えず、業務をスムーズに進めることができます。

一人で抱え込まない!上司や会社に相談するときのポイント

職場の人間関係 悩みを個人で解決しようとしてストレスを溜め込むのは避けるべきです。

状況の改善が見込めない場合は、適切な人に相談することが、あなたのメンタルヘルスを守るための重要な対処法です。

1. 相談相手の選び方

まず、空気を悪くする人と直接的な利害関係がない人を選びましょう。

信頼できる上司 相談、または人事部や産業医、ハラスメント相談窓口など、家族や友達への相談とは異なる、組織内の公式な窓口を利用することが重要です。

2. 事実と記録を整理して相談する

相談する際は、「気分が悪い」といった感情的な訴えだけでなく、具体的な事実と証拠を提示できるように準備します。

- いつ: 日付と時間

- どこで: 場所

- 誰が: 行動を起こした人

- 何を: 具体的な言動の内容

これらを記録しておくことで、「空気を悪くする人がハラスメントに該当する可能性」も含めて、より真剣に受け止めてもらえるようになります。

最終手段として「環境を変える」という選択肢を考える

あらゆる対処法を試しても状況が改善しない場合、そしてあなたのストレスが限界に達している場合は、「距離を置く」究極の手段として環境を変えることを真剣に考えてください。

あなたのメンタルヘルスと自己肯定感を守ることが最も重要です。

1. 異動や部署変更を検討する

職場の人間関係 悩みが深刻な場合、現在の部署から離れるための異動や配置転換を会社に正式に依頼します。

これは、空気を悪くする人と物理的に距離を置くための現実的な対処法です。

2. ストレス解消法としての転職

もし会社全体が空気を悪くする人の影響下にあり、組織的な改善が見込めないと感じたなら、転職を検討することも賢明なストレス解消法です。

あなたの能力が正しく評価され、快適に働ける職場は必ずあります。

疲れたと感じた自分を責めず、より良い人間関係の中で働く権利を尊重してください。

まとめ:空気を悪くする人への対処法を身につけ、人間関係の悩みから解放されよう

この記事では、職場の空気を悪くする人の特徴や心理から、具体的な対処法までを網羅的に解説しました。

相手の言動の裏にある承認欲求やストレスを理解することは、感情的に反応せず、冷静に対応するための第一歩です。

具体的な対処法としては、物理的・心理的に距離を置くこと、相手の言葉を上手に受け流す技術、そして自分も相手も尊重する「アサーティブコミュニケーション」が非常に有効です。

一人で抱え込まず、信頼できる上司や人事部に相談することも忘れないでください。

それでも状況が改善せず、心身が疲れたと感じているなら、異動や転職といった「環境を変える」選択も、あなた自身を守るための立派な最終手段です。

この記事で紹介した方法を実践し、あなたが人間関係のストレスから解放され、健やかに働けることを心から願っています。

コメント