毎日仕事に追われて、気づけば一日が終わっている。

休日も疲れが取れず、あっという間に過ぎてしまう。

そんな風に感じている社会人の方は、決して少なくないはずです。

この記事では、そんなあなたのための「理想的な一日の過ごし方」を見つけるお手伝いをします。

明日からすぐに実践できる具体的な時間管理テクニックを通じて、仕事の生産性を上げ、プライベートも充実させる方法を一緒に探していきましょう。

- 理想的な一日の過ごし方とは?社会人が知るべき基本

- 理想的な一日の過ごし方を叶える社会人の時間管理術

理想的な一日の過ごし方とは?社会人が知るべき基本

「理想的な一日」と聞くと、なんだかとてもハードルが高く感じてしまうかもしれません。

しかし、決して特別なことではありません。

日々の過ごし方を少し見直すだけで、仕事のパフォーマンスが上がり、心にも余裕が生まれます。

ここでは、社会人として理想的な一日の過ごし方の土台となる基本的な考え方について、一緒に見ていきましょう。

多くの社会人が抱える「時間がない」という悩みの正体

「時間がない」が口癖になっていませんか。

毎日忙しく働く社会人にとって、この悩みは非常に深刻です。

しかし、本当に時間は絶対的に足りないのでしょうか。

実は、この感覚の裏には、いくつかの心理的な要因が隠されています。

気づかぬうちに浪費している「スキマ時間」

一つは、スマートフォンやSNSのチェック、目的のないネットサーフィンなど、無意識のうちに浪費してしまっている時間です。

通勤中の電車の中、仕事の合間のちょっとした休憩時間、家に帰ってから寝るまでの時間。

5分や10分といった細切れの時間は、一つひとつは短くても、一日分を合計すると意外なほどの時間になります。

この「見えない時間」の存在に気づくことが、時間を取り戻す第一歩です。

意思決定による「脳の疲れ」

私たちの脳は、一日にできる意思決定の回数に限りがあると言われています。

「今日のランチは何にしよう」「どのメールから返信しよう」「どの服を着ていこう」といった些細な決断の積み重ねが、知らず知らずのうちに脳を疲れさせているのです。

脳が疲れると、集中力や判断力が低下し、物事を効率的に進められなくなります。

その結果、作業に余計な時間がかかり、「時間がない」という感覚に繋がってしまうのです。

オンとオフの境界線が曖昧になる

特にリモートワークが普及した現代では、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりがちです。

仕事が終わった後も、つい仕事のメールをチェックしてしまったり、頭のどこかで仕事のことを考えてしまったり。

これでは、心も体も休まらず、常に何かに追われているような感覚から抜け出せません。

休息の質が下がれば、翌日のパフォーマンスにも影響し、悪循環に陥ってしまいます。

このように、「時間がない」という悩みは、単に物理的な時間の問題だけでなく、時間の使い方や脳の疲労、生活のメリハリのなさが複合的に絡み合って生まれているのです。

理想の過ごし方がもたらす生産性向上と日々の充実感

毎日の過ごし方を意識的にデザインすることは、私たちの仕事や生活に驚くほどポジティブな影響を与えてくれます。

理想的な一日を送ることで得られるメリットは、単に「時間に余裕ができる」ということだけではありません。

生産性の向上と、日々の生活における深い充実感に繋がっていくのです。

仕事の生産性が劇的にアップする

計画的に一日を過ごすことで、集中すべき時に最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。

例えば、朝の集中力が高い時間に最も重要なタスクを片付ける「朝活」を取り入れることで、これまで午前中いっぱいかかっていた仕事が、短時間で終わるかもしれません。

また、適切なタイミングで休憩を挟むことで、集中力を持続させ、仕事の質を高めることができます。

時間を意識的に管理することで、無駄な残業が減り、心身ともに健康的な状態で仕事に取り組めるようになるでしょう。

ストレスが軽減され、メンタルヘルスが向上する

「何から手をつければいいかわからない」「やるべきことに追われている」という状態は、大きなストレスの原因になります。

一日のスケジュールを立て、タスクを整理することで、こうした混乱から解放されます。

今日やるべきことが明確になっていれば、余計な不安を感じることなく、目の前の作業に集中できます。

また、仕事だけでなく、趣味やリラックスする時間を計画的に確保することで、効果的なストレス解消が可能になり、心の健康、つまりメンタルヘルスを良好に保つことができます。

自己肯定感が高まり、毎日が楽しくなる

「今日は計画通りに進められた」「新しいことに挑戦できた」という小さな成功体験の積み重ねは、自己肯定感を育みます。

自分で自分の時間をコントロールできているという感覚は、大きな自信に繋がります。

昨日よりも成長した自分を実感できると、日々の生活にハリが生まれ、モチベーションも自然と湧き上がってきます。

毎日が「ただ過ぎていくだけの日」から、「自分で創り上げる充実した日」へと変わっていくのです。

このように、理想的な一日の過ごし方を追求することは、仕事の成功と人生の幸福度の両方を高める、非常に効果的な自己投資と言えるでしょう。

規則正しい生活とスケジュールが社会人にもたらす好影響とは?

「規則正しい生活」と聞くと、少し窮屈に感じるかもしれません。

しかし、特に多忙な社会人にとって、生活リズムを整え、スケジュールを立てることは、心身のコンディションを最適に保ち、日々のパフォーマンスを最大化するための強力な武器となります。

体内時計を整え、心身の調子を上向きに

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。

毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることで、この体内時計が正常に機能し、ホルモンの分泌や自律神経のバランスが整います。

その結果、日中は活動的に、夜は自然な眠気とともにリラックスできるようになります。

睡眠の質が高まれば、日中の眠気やだるさがなくなり、集中力や判断力が向上。

まさに、最高のコンディションで一日をスタートできるのです。

スケジュール管理がもたらす心理的メリット

スケジュールを立てることは、単なる時間管理術にとどまりません。

「いつ、何をすべきか」が明確になることで、「あれもこれもやらなきゃ」という漠然とした不安や焦りから解放されます。

脳のメモリを無駄遣いすることなく、目の前のタスクに集中できるため、仕事の効率は格段に上がります。

さらに、計画通りにタスクを完了させるたびに、小さな達成感が得られます。

この達成感の積み重ねが、仕事へのモチベーションを維持し、ポジティブな気持ちで毎日を過ごすための原動力となるのです。

「余白の時間」を生み出し、人生を豊かにする

意外に思われるかもしれませんが、きっちりとスケジュールを立てることで、逆に自由な時間、つまり「余白の時間」が生まれます。

やるべきことを効率的に終わらせられるため、これまで残業に使っていた時間を、自己投資や趣味、大切な人と過ごす時間に充てられるようになります。

この余白の時間こそが、人生に潤いと深みを与えてくれます。

資格取得のための勉強や、新しい趣味への挑戦、家族との団らんなど、あなたが本当にやりたいことに時間を使えるようになるのです。

規則正しい生活とスケジュール管理は、あなたを縛るものではなく、むしろあなたを日々の忙しさから解放し、より自由で豊かな人生へと導いてくれる羅針盤なのです。

無理なく始めるためのワークライフバランスの考え方

「ワークライフバランス」という言葉はよく耳にしますが、仕事とプライベートを完璧に50対50に分けなければいけない、と考えると少し息苦しく感じませんか。

大切なのは、完璧を目指すことではなく、自分にとって心地よいバランスを見つけ、無理なく続けていくことです。

ここでは、現実的で持続可能なワークライフバランスの考え方をご紹介します。

「バランス」ではなく「ハーモニー」を目指す

仕事とプライベートを天秤にかけてバランスを取ろうとすると、「仕事のためにプライベートを犠牲にした」「プライベートを優先して仕事が疎かになった」といった罪悪感が生まれがちです。

そこで、「ワークライフ・ハーモニー」という考え方に切り替えてみましょう。

これは、仕事とプライベートを対立するものと捉えるのではなく、互いに良い影響を与え合う、調和のとれた関係を目指す考え方です。

例えば、趣味で得た知識や人脈が仕事に活かされたり、仕事で培ったスキルがプライベートの活動を豊かにしたりすることもあります。

二つを調和させることで、人生全体がより充実していく、という視点を持つことが大切です。

小さな「やめる」を決める

新しいことを始めるよりも、まずは「やめること」を決める方が、時間と心の余裕を生み出す近道になることがあります。

例えば、以下のようなことを見直してみてはいかがでしょうか。

- 目的のない残業をやめる

- 付き合いだけの飲み会への参加をやめる

- 寝る前の1時間のスマホをやめる

- すべての頼まれごとを引き受けるのをやめる

これらをやめることで生まれた時間を、あなたが本当に大切にしたいことに使いましょう。

「完璧な一日」ではなく「ご機嫌な一日」を

毎日を完璧にスケジュール通りに過ごす必要はありません。

急な仕事が入ったり、体調が優れなかったり、予定通りにいかない日もあって当然です。

大切なのは、計画に固執することではなく、柔軟に対応し、その日一日を「まあまあ良かったな」と、ご機嫌な気持ちで終えることです。

「今日は朝活できなかったけど、その分早く寝て明日に備えよう」というように、自分を責めずに切り替えることが、長く続けていくための秘訣です。

ワークライフバランスは、一度決めたら終わりではなく、あなたのライフステージや価値観の変化に合わせて、常に見直していくものです。

無理なく、自分らしい調和を見つけていきましょう。

もし、ご自身の働き方についてより深く考えたい、あるいは公的な情報を参考にしたい場合は、厚生労働省が運営する「働き方・休み方改善ポータルサイト」で様々なヒントを得ることができます。

モチベーションを高めるための具体的な目標設定術

ただ漠然と「充実した一日を送りたい」と考えているだけでは、なかなか行動には移せません。

日々の行動に意味と方向性を与え、高いモチベーションを維持するためには、具体的な目標を設定することが不可欠です。

ここでは、やる気を引き出し、着実に達成へと導く目標設定のコツをご紹介します。

「SMART」な目標を立てよう

目標設定のフレームワークとして有名なのが「SMART」です。

これは、目標が以下の5つの要素を満たしているかを確認するための指針です。

- S (Specific):具体的か?

- NG例:「健康になる」

- OK例:「平日は毎日7時間睡眠を確保し、週に2回30分のウォーキングをする」

- M (Measurable):測定可能か?

- NG例:「英語を頑張る」

- OK例:「3ヶ月後のTOEICで700点を取る」

- A (Achievable):達成可能か?

- NG例:「1ヶ月で10kg痩せる」

- OK例:「まずは1ヶ月で1kg痩せることを目指す」

- R (Relevant):関連性があるか?

- 自分のキャリアプランや価値観と関連しているか?

- 例:「将来海外で働くために、まずはビジネス英語のオンライン講座を修了する」

- T (Time-bound):期限が明確か?

- NG例:「いつか資格を取る」

- OK例:「今年の10月の試験で簿記3級に合格する」

このSMARTを意識するだけで、目標がぐっと現実的になり、何をすべきかが明確になります。

大きな目標と小さな目標を組み合わせる

「3年後に独立する」といった大きな目標(キャリアプラン)は、長期的なモチベーションの源になります。

しかし、目標が大きすぎると、何から手をつけていいか分からなくなってしまうこともあります。

そこで重要なのが、大きな目標を達成するための「スモールステップ」、つまり小さな目標に分解することです。

例えば、「3年後にWebデザイナーとして独立する」という大きな目標があるなら、以下のように分解できます。

- 1年目:

- Webデザインのスクールに通い、基礎を習得する

- 簡単なWebサイトを自分で作れるようになる

- 2年目:

- 副業として、クラウドソーシングで小さな案件を5件受注する

- ポートフォリオサイトを作成する

- 3年目:

- 副業の収入を月5万円まで増やす

- 独立に向けた事業計画を立てる

このように、具体的な行動計画に落とし込むことで、日々の努力が最終的な目標に繋がっていることを実感でき、モチベーションを維持しやすくなります。

目標を可視化し、宣言する

立てた目標は、手帳やスマートフォンのメモ帳に書き出すだけでなく、部屋の壁に貼るなど、常に目に見える場所に置くのがおすすめです。

毎日目標を目にすることで、意識が薄れるのを防ぎます。

また、信頼できる友人や家族に目標を宣言することも効果的です。

他人に話すことで、良い意味でのプレッシャーが生まれ、「やらなければ」という気持ちが高まります。

目標はあなたの日々を照らす灯台です。

明確な目標を設定し、理想の一日を過ごすことで、着実に自己実現へと近づいていきましょう。

理想的な一日の過ごし方を叶える社会人の時間管理術

理想の一日を送るための基本的な考え方がわかったところで、次はいよいよ具体的な実践編です。

平日と休日、それぞれのシーンに合わせた時間管理のテクニックや、健康を維持し、生産性を高めるための具体的な方法をご紹介します。

これらのテクニックを参考に、あなただけの最高のタイムスケジュールを作り上げていきましょう。

平日編:朝活・夜活で社会人の1日を有効活用する過ごし方

多くの社会人にとって、平日は仕事が中心の生活になりがちです。

しかし、始業前の「朝」と終業後の「夜」の時間を意識的に活用することで、一日の質は劇的に変わります。

ここでは、平日をより充実させるための朝活・夜活のアイデアとコツをご紹介します。

朝活のすすめ:1日を気持ちよくスタートするコツ

一日の始まりである朝の時間は、脳がクリアで集中力が最も高い「ゴールデンタイム」と言われています。

この時間を有効活用しない手はありません。

- まずは15分早起きから: いきなり1時間早く起きようとすると挫折の原因になります。まずはいつもより15分だけ早く起きることから始めてみましょう。慣れてきたら少しずつ時間を延ばしていくのが成功の秘訣です。

- 日光を浴びて体内時計をリセット: 起きたらまずカーテンを開けて、太陽の光を浴びましょう。光の刺激が体内時計をリセットし、心と体を活動モードに切り替えてくれます。

- 朝活におすすめのアクティビティ:

- 自己投資: 資格取得の勉強、読書、語学学習など、集中力が必要なインプット活動に最適です。

- 運動: ウォーキングやジョギング、ヨガ、ストレッチなどで体を動かすと、血行が促進され、頭がスッキリします。運動不足の解消にも繋がります。

- 趣味の時間: 好きな音楽を聴きながらコーヒーを淹れる、少しだけ好きなゲームをするなど、自分の心が喜ぶことをするのも良いでしょう。

- 1日の計画を立てる: 静かな環境で今日のTo Doリストを作成し、一日の流れをシミュレーションする時間もおすすめです。

夜活で充実:自分をリセット&成長させる時間

仕事で疲れた夜の時間は、心身をリラックスさせ、明日への活力をチャージするための大切な時間です。

また、落ち着いて自分と向き合える時間でもあり、自己投資にも適しています。

- オンからオフへの切り替えスイッチを持つ: 「家に帰ったら部屋着に着替える」「好きな香りのアロマを焚く」など、仕事モードからプライベートモードへ切り替えるための儀式(ルーティン)を決めましょう。

- 夜活におすすめのアクティビティ:

- リフレッシュ: ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、ストレッチや瞑想で心身をほぐす、好きな映画やドラマを観るなど、心からリラックスできる時間を過ごしましょう。

- 自己投資: オンライン講座で新しいスキルを学んだり、副業に取り組んだりするのも良いでしょう。日中の仕事とは違う分野の勉強は、良い気分転換にもなります。

- 明日の準備: 翌日に着ていく服や持ち物を準備しておくと、朝の時間をより有効に使えます。

- ジャーナリング(日記): 今日の出来事や感じたことを書き出すことで、頭の中が整理され、ストレス解消に繋がります。

夜活の注意点: 質の高い睡眠を確保するために、就寝1〜2時間前にはスマートフォンやパソコンの画面を見るのをやめましょう。

ブルーライトは脳を覚醒させてしまい、寝つきを悪くする原因になります。

朝活と夜活を上手に組み合わせることで、社会人の平日はもっと創造的で充実したものになるはずです。

休日編:最高の1日でリフレッシュするためのスケジュール術

平日に全力で働くためには、休日に心と体をしっかりとリフレッシュさせることが不可欠です。

「休日は疲れて寝てばかり」という過ごし方も時には必要ですが、計画的に休日を過ごすことで、より深い満足感と明日への活力を得ることができます。

ここでは、最高の休日を作るためのスケジュールの立て方をご紹介します。

アクティブ派におすすめの休日の過ごし方

平日のデスクワークで凝り固まった体を動かし、気分転換を図りたいアクティブ派の方には、以下のような過ごし方がおすすめです。

- 自然の中でリフレッシュ: 少し遠出してハイキングや登山に挑戦したり、景色の良い場所でサイクリングを楽しんだり。自然の中に身を置くことは、最高のストレス解消になります。

- 新しいスポーツに挑戦: 気になっていたボルダリングジムに行ってみる、友人とテニスやフットサルを楽しむなど、新しい刺激は日常に活気を与えてくれます。

- 日帰り旅行で非日常を味わう: 近場の観光地を訪れたり、ご当地グルメを食べ歩いたりするだけでも、十分に非日常感を味わえ、気分がリフレッシュします。

インドア派のための充実した休日の過ごし方

家でゆっくりと自分のペースで過ごしたいインドア派の方も、計画性を持つことで充実度は格段にアップします。

- 知識と教養を深める: 図書館や本屋でのんびりと本を選んだり、美術館や博物館でアートに触れたり。知的好奇心を満たす時間は、心を豊かにしてくれます。

- クリエイティブな活動に没頭する: 時間のかかる料理に挑戦したり、DIYで家具を作ったり、絵を描いたり。普段できないことに集中して取り組むことで、達成感を得られます。

- 映画・ドラマ鑑賞マラソン: 気になっていた映画シリーズや海外ドラマを一気見するのも、インドア派ならではの贅沢な時間の使い方です。

「何もしない」を計画する勇気

最も重要なのが、スケジュールに「余白」を作っておくことです。

予定を詰め込みすぎると、かえって休日に疲れてしまいます。

「この時間は何もしない」とあらかじめ決めておきましょう。

- デジタルデトックス: スマートフォンやPCの電源を数時間オフにして、情報から意図的に離れる時間を作ります。

- ただボーっとする: ソファで寝転がって音楽を聴いたり、窓の外を眺めたり。頭を空っぽにする時間は、脳を休ませるために非常に重要です。

休日の過ごし方に正解はありません。

大切なのは、自分が「心からリフレッシュできた」「楽しかった」と感じられることです。

最高の休日を過ごすためのあなただけのスケジュールを立ててみましょう。

健康的な1日のための食事と運動を組み込んだスケジュール

理想的な一日を支える土台となるのが、心と体の健康です。

どんなに素晴らしい計画を立てても、体調が優れなければ実行することはできません。

忙しい社会人でも無理なく続けられる、健康的な食事と運動を日々のスケジュールに組み込むコツをご紹介します。

体が資本!社会人のための簡単食事管理術

健康的な食生活は、日中のパフォーマンスに直結します。

ポイントは「完璧を目指さない」こと。

少しの工夫で、食生活は大きく改善できます。

- 朝食は抜かずに、タンパク質を意識する: 朝食は、一日のエネルギー源です。時間がない時でも、プロテインやヨーグルト、ゆで卵など、手軽にタンパク質が摂れるものを選びましょう。脳と体の目覚めを助けます。

- 昼食は「ベジファースト」で眠気を防ぐ: ランチの際は、まずサラダや野菜の小鉢から食べる「ベジタブルファースト」を心がけましょう。血糖値の急上昇を抑え、午後の眠気やだるさを防ぐ効果が期待できます。

- 夕食は「寝る3時間前」までに軽めに: 就寝直前の食事は、消化のために内臓が働き続け、睡眠の質を低下させます。できるだけ早めに、消化の良いものを腹八分目に抑えるのが理想です。

- 作り置きやミールキットを活用する: 週末に野菜を切っておいたり、おかずを数品作り置きしておいたりするだけで、平日の負担がぐっと減ります。栄養バランスの取れたミールキットを利用するのも賢い選択です。

運動不足を解消するスキマ時間トレーニング

「運動する時間がない」と感じるなら、特別な時間を確保するのではなく、「ながら運動」や「スキマ時間運動」を取り入れましょう。

- 通勤時間をフィットネスタイムに:

- 一駅手前で降りて歩く。

- エレベーターやエスカレーターではなく、階段を使う。

- 電車では座らずに立つ(体幹が鍛えられます)。

- オフィスでできる簡単ストレッチ:

- 椅子に座ったまま、背伸びをしたり肩を回したりする。

- トイレに立ったついでに、屈伸やアキレス腱伸ばしをする。

- 自宅で5分からできるショートトレーニング:

- テレビを見ながらスクワットをする。

- 歯を磨きながらかかとの上げ下げをする。

- YouTubeなどでお気に入りの5分間トレーニング動画を見つけて実践する。

運動は、体力向上や健康維持はもちろん、ストレス解消や気分転換にも絶大な効果があります。

「運動しなきゃ」と気負わずに、ゲーム感覚で楽しみながら日常に取り入れていくことが、習慣化への近道です。

タスク管理とTo Doリストを活用した生産性向上テクニック

「やるべきことはたくさんあるのに、何から手をつければいいか分からない」。

そんな混乱状態では、時間も集中力も無駄になってしまいます。

頭の中をスッキリ整理し、驚くほど仕事が捗るようになるタスク管理とTo Doリスト活用のテクニックをご紹介します。

ただ書き出すだけではダメ!効果的なTo Doリストの作り方

To Doリストを作っても、結局終わらなかったという経験はありませんか。

それは、リストの作り方に問題があるのかもしれません。

- タスクは具体的に、動詞で書く:

- NG例:「資料作成」

- OK例:「〇〇の件に関する市場調査データを集める」「調査データをもとに資料の構成案を作る」

タスクを具体的に細分化することで、行動へのハードルが下がり、達成感も得やすくなります。

- 優先順位をつける(アイゼンハワー・マトリクス): タスクを「緊急度」と「重要度」の2軸で4つに分類する思考法です。

- 緊急かつ重要: すぐに取り組むべきタスク(クレーム対応、締切直前の仕事など)

- 緊急ではないが重要: 将来のための投資となるタスク(自己投資、キャリアプランニング、人間関係構築など)。ここに時間を割けるかが鍵。

- 緊急だが重要ではない: 他人に任せる、または断ることを検討すべきタスク(多くの会議、突然の依頼など)

- 緊急でも重要でもない: やめるべきタスク(目的のないネットサーフィン、無駄な雑談など)

私たちはつい「緊急なこと」に追われがちですが、本当に優先すべきは「重要」なことです。

- 一日のタスクは3〜5個に絞る: あまりに多くのタスクをリストアップすると、それだけで圧倒されてしまいます。今日必ず終わらせるべき最重要タスクを3〜5個に絞り、まずはそれに集中しましょう。

集中力を維持する「ポモドーロ・テクニック」

これは、「25分間の集中作業+5分間の短い休憩」を1セットとして繰り返す時間管理術です。

人間の集中力は長くは続きません。

あえて短い時間で区切ることで、集中力の高い状態を維持しやすくなります。

5分間の休憩では、完全に仕事から離れて、ストレッチをしたり、お茶を飲んだりしてリフレッシュするのがポイントです。

自分に合ったタスク管理ツールを見つける

タスク管理には、手帳などのアナログな方法から、便利なデジタルツールまで様々な選択肢があります。

- 手帳・ノート: 手で書くことで記憶に定着しやすく、自由にカスタマイズできるのが魅力です。

- Trello, Asana: 付箋を貼るような感覚で、直感的にタスクを管理できるツール。チームでの共有にも便利です。

- Todoist, Microsoft To Do: シンプルで使いやすいToDoリストアプリ。リマインダー機能なども充実しています。

完璧なツールはありません。

色々と試してみて、自分が最も「しっくりくる」「続けられそう」と感じるものを見つけることが大切です。

これらのテクニックを活用して、あなたも「時間に追われる人」から「時間を使いこなす人」へと変わりましょう。

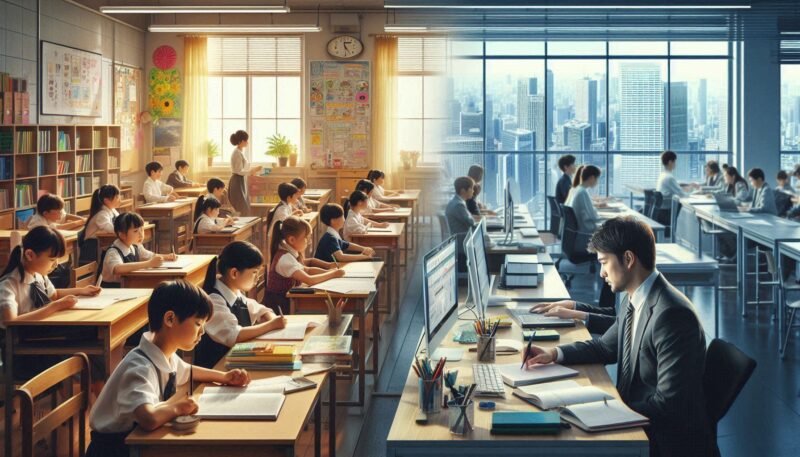

理想的な一日の過ごし方、学生や小学生の頃と社会人の違い

ふと、学生時代や小学生の頃の時間の使い方を思い出してみることはありますか。

実は、当時と今の過ごし方を比べることで、社会人である私たちにとって「理想的な一日を設計すること」がいかに重要かが見えてきます。

小学生時代:完全に管理された生活リズム

小学生の頃は、生活のほとんどが決められたスケジュールに沿って進んでいました。

起きる時間、学校に行く時間、授業の時間割、給食の時間、そして寝る時間。

良くも悪くも、自分の意思とは関係なく、規則正しい生活を送ることができていました。

この時期は、生活リズムの基礎を作る大切な期間ですが、自分で時間を管理するという意識はまだ希薄です。

学生時代(中高生・大学生):自由と強制の共存

学生時代になると、少しずつ自由な時間が増えてきます。

部活動やアルバイト、友人との交友など、自分で選択する場面が多くなります。

しかし、授業や試験といった強制的なスケジュールも依然として生活の中心にあります。

この時期は、与えられた自由な時間をどう使うかで、個人の経験や成長に大きな差が生まれる、自己管理能力の練習期間と言えるでしょう。

充実した一日を過ごしていた人もいれば、何となく時間を浪費してしまったと後悔している人もいるかもしれません。

社会人:問われる「完全な自己管理能力」

そして社会人になると、状況は一変します。

出社時間や会議など、決められた予定はもちろんありますが、それ以外の時間の使い方は、完全に個人の裁量に委ねられます。

平日の業務時間内ですら、どの仕事から、どのように進めるかは自分で判断しなければなりません。

終業後や休日の過ごし方は言うまでもありません。

誰も「〇時までにこれをしなさい」とは言ってくれないのです。

だからこそ、社会人には「意識的に」理想の一日を設計し、自分を律する自己管理能力が不可欠になります。

学生の頃のように、誰かが引いてくれたレールの上を歩くことはできません。

自分の手で羅針盤を持ち、目的地を設定し、航路を決めなければ、時間という大海原で漂流してしまうのです。

この違いを理解することが、受け身の毎日から脱却し、主体的で充実した日々を創り出すための、力強い第一歩となるのです。

まとめ:理想的な一日の過ごし方で社会人の毎日を輝かせよう

毎日仕事ややるべきことに追われ、「時間がない」と感じてしまうのは、多くの社会人が抱える共通の悩みです。

しかし、この記事でご紹介したように、時間の使い方は意識一つで大きく変えることができます。

朝の15分を自己投資に使う「朝活」、仕事モードから心を解放する「夜活」、そして心身をリフレッシュさせる休日の計画的な過ごし方。

これらは、日々の生産性を高めるだけでなく、あなたの人生に「充実感」という大切な彩りを加えてくれます。

完璧なスケジュールをこなす必要はありません。

大切なのは、あなた自身が「今日は良い一日だった」と心から思えること。

まずは一つでも「これならできそう」と感じたテクニックを、明日の生活に取り入れてみませんか。

その小さな一歩が、時間に追われる毎日から、時間を主体的に使いこなす豊かな毎日へと変わる、大きなきっかけになるはずです。

コメント