「ブルーカラーは負け組だから恥ずかしい」なんて、心ない言葉に傷ついたり、将来に不安を感じたりしていませんか?

世の中には、仕事に対する様々なイメージや偏見が溢れています。

しかし、そのイメージは本当に正しいのでしょうか。

この記事では、「ブルーカラーは負け組」と言われがちな理由を深掘りし、その偏見の裏にある真実を明らかにします。

さらに、ブルーカラーの仕事が持つ本当の価値や将来性、そして「勝ち組」への道を具体的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、きっと自分の仕事に誇りを持ち、未来への一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。

- なぜブルーカラーは負け組と見られがち?その偏見と現実

- ブルーカラーは負け組じゃない!勝ち組になるためのキャリアと将来性

なぜブルーカラーは負け組と見られがち?その偏見と現実

「ブルーカラーの仕事は、なんだか世間体が悪い気がする…」そんな風に感じて、肩身の狭い思いをしている方もいるかもしれません。

あるいは、身近な人から心ない言葉をかけられ、悔しい気持ちを抱えている方もいるでしょう。

汗水流して真面目に働いているだけなのに、なぜか社会では「負け組」といったレッテルを貼られてしまうことがあるのが現実です。

ここでは、なぜブルーGカラーの仕事がそのように見られてしまうのか、その背景にある偏見や社会のイメージについて、一つひとつ丁寧に見ていきたいと思います。

ブルーカラーの仕事が「恥ずかしい」と感じてしまう理由

一生懸命働いている自分の仕事に対して、ふとした瞬間に「恥ずかしい」という感情を抱いてしまうのは、とても辛いことです。

この感情は、一体どこからやってくるのでしょうか。

その原因は、決してあなた自身にあるわけではありません。

社会に存在する、目に見えない「空気」や「イメージ」が大きく影響しているのです。

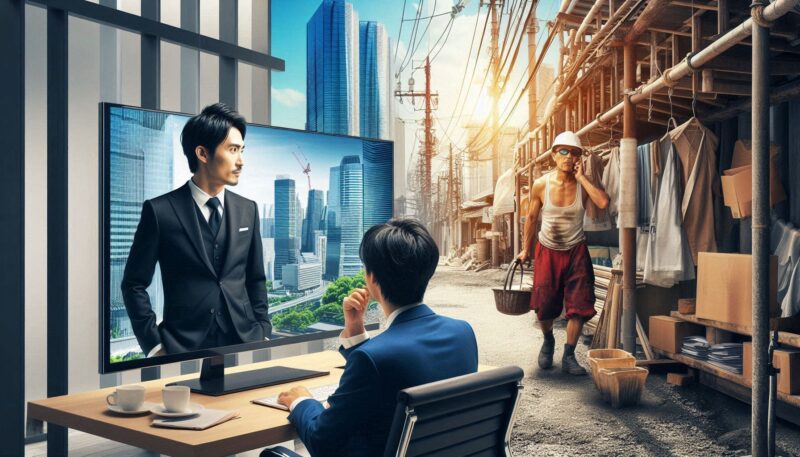

世間体のイメージとメディアの影響

テレビドラマや映画では、スーツをビシッと着こなしたホワイトカラーが華々しく活躍する姿が描かれることが多いですよね。

一方で、作業服で働く姿は、大変さや泥臭さが強調されがちです。

こうしたメディアによって作られたイメージは、私たちの無意識のうちに「ホワイトカラーは勝ち組で、ブルーカラーはそうではない」という価値観を植え付けてしまうことがあります。

友人や親戚と集まった時に、自分の仕事を説明するのが少し億劫に感じてしまうのも、こうした世間体のイメージが原因かもしれません。

収入や学歴へのコンプレックス

現代の社会では、人の価値を年収や学歴で判断するような風潮が、残念ながら存在します。

「自分は大学を出ていないから」「もっと給料の高い仕事があるはずだ」といった思いが、コンプレックスに繋がることがあります。

特に、同世代の友人がホワイトカラーの職に就き、高い給料をもらっている話を聞くと、自分の仕事の価値まで低く感じてしまうかもしれません。

こうした比較が、「ブルーカラーは負け組なのではないか」という不安を煽り、仕事に対する誇りを揺るがせてしまうのです。

労働環境への誤解

「3K(きつい、汚い、危険)」という言葉が、かつてブルーカラーの仕事の代名詞のように使われていました。

もちろん、肉体的にハードな側面や、屋外での作業が多いことは事実です。

しかし、この言葉のイメージだけが先行してしまい、仕事内容の専門性や社会的な重要性が見過ごされがちです。

「大変そう」「汚れる仕事」といった表面的なイメージが、仕事そのものへの「恥ずかしい」という感情に結びついてしまうことは、少なくありません。

「ブルーカラーを見下す」のはなぜ?世間に根付く偏見を解説

残念ながら、世の中にはブルーカラーの仕事に対して、どこか見下したような態度を取る人がいます。

そうした人々の言動は、現場で働く人々の心を深く傷つけます。

なぜ、社会を支える重要な仕事に対して、そのような偏見が生まれてしまうのでしょうか。

その根底には、労働に対する歪んだ価値観や、知識不足からくる誤解があります。

肉体労働への軽視

歴史的に見ても、頭脳を使う仕事(知的労働)が、体を使う仕事(肉体労働)よりも「上」であるかのような風潮が存在してきました。

デスクワークが「スマート」で、現場仕事が「スマートではない」といった単純な二元論で物事を捉える考え方が、根強く残っているのです。

しかし、社会は知的労働だけで成り立っているわけではありません。

建物や道路を作り、電気や水道を維持し、モノを運ぶ人々がいなければ、私たちの生活は一日たりとも成り立たないのです。

肉体労働を軽視する風潮は、社会の仕組みを理解していないことの表れとも言えるでしょう。

見える「大変さ」と見えない「価値」

現場仕事は、夏の暑さや冬の寒さの中での作業など、その「大変さ」が目に見えやすいという特徴があります。

汗を流し、時には汚れる姿を見て、「大変な仕事だ」と同情的な、あるいは見下したような視線を向ける人もいるかもしれません。

しかし、その仕事の裏にある専門的な技術や知識、そして社会を支えているという大きな「価値」は、なかなか見えにくいものです。

この「見える部分」と「見えない部分」のギャップが、仕事への正当な評価を妨げ、偏見を生む一因となっています。

偏った情報によるステレオタイプ

「ブルーカラー」と一括りにされがちですが、その職種は建設、製造、運送、整備など多岐にわたります。

しかし、ニュースなどで報道されるのは、労働災害や一部の企業の過酷な労働環境といったネガティブな情報が多いのが実情です。

こうした偏った情報に繰り返し触れることで、「ブルーカラーの仕事はすべて危険で、労働環境が悪い」といったステレオタイプ、つまり固定観念が形成されてしまいます。

一部の事例が全体を代表しているかのように語られることで、多くの真面目に働く人々が不当なイメージを持たれてしまうのです。

ネットで言われる「ブルーカラーは頭が悪い」というイメージは本当?

インターネットの掲示板やSNSでは、時に「ブルーカラーは頭が悪い」といった、非常に乱暴で無神経な書き込みを目にすることがあります。

このような言葉を目にすれば、誰だって不快な気持ちになるでしょう。

しかし、断言します。

このイメージは、完全な間違いであり、事実無根の偏見です。

学歴と仕事の能力は別物

このような偏見が生まれる背景には、「ブルーカラーの職に就く人は高卒者が多い」というイメージがあるかもしれません。

確かに学歴で見ればそういった傾向はあるかもしれませんが、学歴と、仕事で求められる能力、つまり「頭の良さ」は全くの別物です。

学校の勉強が得意なことと、仕事ができることはイコールではありません。

現場では、ペーパーテストでは測れない、実践的な知恵とスキルが何よりも重要視されるのです。

現場で求められる高度なスキルと判断力

ブルーカラーの仕事は、決して単純作業の繰り返しではありません。

むしろ、日々変化する状況の中で、的確な判断力と高度な専門性が求められる場面が非常に多いのです。

例えば、建設現場では、複雑な図面を正確に読み解き、数ミリ単位の精度で作業を進める必要があります。

工場の機械オペレーターは、機械の微妙な音や振動の変化を察知し、トラブルを未然に防がなければなりません。

トラックの運転手は、天候や交通状況を常に把握し、最も安全で効率的なルートを瞬時に判断しています。

これらはすべて、経験と知識に裏打ちされた、非常に高度な知的作業と言えるでしょう。

「旦那がブルーカラーだと負け組なの?」と心配になる妻の心理

自分自身がブルーカラーとして働く男性だけでなく、そのパートナーである妻の立場から、将来を心配する声も聞かれます。

「旦那がブルーカラーの仕事をしていると言うと、周りからどう見られるだろうか」「この先の生活は本当に大丈夫だろうか」といった不安は、決して珍しいものではありません。

ここでは、そんな妻たちが抱える心理について、もう少し詳しく見ていきましょう。

周囲の目やマウント

特に、子供の学校関係などで付き合いが広がる中で、いわゆる「ママ友」との会話にストレスを感じるケースがあります。

夫の職業や勤務先、年収といった話題がのぼった際に、他の家庭と比較してしまい、「うちの旦那はブルーカラーだから…」と引け目を感じてしまうことがあるのです。

悪気はなくても、ホワイトカラーの家庭の話を聞くうちに、まるで自分たちが「負け組」であるかのような錯覚に陥ってしまうことも。

こうした周囲の目が、家庭内の不安を増幅させてしまう一因になります。

将来への経済的な不安

ブルーカラーの仕事は、景気の波や会社の業績によって収入が変動することもあります。

また、ホワイトカラーのように定期的な昇給や手厚い退職金制度が整っていない会社も少なくありません。

そのため、「この先、旦那の給料はちゃんと上がっていくのだろうか」「老後の資金は大丈夫だろうか」といった、将来に対する経済的な不安を抱えやすい傾向があります。

「肉体労働は、年を取ったらきつくなるのでは?」という心配も、この不安に拍車をかけます。

労働災害のリスクへの心配

夫の身体が資本となるブルーカラーの仕事では、怪我や事故のリスクが常につきまといます。

「毎日、無事に帰ってきてくれるだろうか」という心配は、妻にとって大きな精神的負担となります。

万が一、大きな怪我をして働けなくなってしまったら…という最悪のシナリオが頭をよぎることもあるでしょう。

このような労働災害へのリスクが、生活の安定性に対する不安と直結し、「負け組」というネガティブな言葉を連想させてしまうのかもしれません。

匿名掲示板で「ブルーカラーは嫌い」と言われる背景

インターネットの世界、特に匿名性の高い掲示板などでは、「ブルーカラーは嫌い」「底辺の仕事」といった、現実世界では耳にしないような過激で攻撃的な言葉が飛び交うことがあります。

このような書き込みは、一体どのような人々によって、どんな背景から生まれるのでしょうか。

匿名性による極端な意見

顔も名前も明かさずに発言できる匿名掲示板は、人々の本音が出やすい一方で、無責任で極端な意見が増幅されやすいという側面があります。

現実の社会的な立場や人間関係を気にしなくてよいため、普段は心の中に押し込めている偏見や不満を、何の抑制もなく吐き出すことができるのです。

そこで語られる「ブルーカラー嫌い」は、現実社会の総意ではなく、ごく一部の人々の歪んだ意見が、インターネットという特殊な空間で目立っているだけと考えるべきでしょう。

一部のマナーの悪い事例の一般化

残念なことですが、一部のブルーカラーの労働者の中には、マナーが良くない人もいます。

例えば、作業着のまま大声で騒いだり、タバコのポイ捨てをしたりといった行動です。

そうした一部の不適切な行動が、「ブルーカラーの人間はみんなそうだ」という形で一般化され、偏見に満ちた批判の材料にされてしまうことがあります。

たった一人の行動が、同じように真面目に働く多くの人々の評判を落としてしまう、非常に悲しい現実です。

ストレスのはけ口としての書き込み

ネットで他人を攻撃する人々の中には、自分自身の仕事や生活、人間関係に強いストレスや不満を抱えているケースが少なくありません。

自分の境遇がうまくいかないことへの怒りや嫉妬を、自分よりも「下」だと見なした相手を攻撃することで、一時的に解消しようとするのです。

つまり、「ブルーカラー嫌い」と書き込むことで、自分の優位性を確認し、溜まった鬱憤を晴らしているというわけです。

このような書き込みは、発信者の個人的な問題が根底にあることが多く、真に受ける必要は全くありません。

ブルーカラーは負け組じゃない!勝ち組になるためのキャリアと将来性

ここまで、「ブルーカラーは負け組」というネガティブなイメージが、いかに多くの偏見や誤解に基づいているかを見てきました。

しかし、ここからは視点を180度変えて、ブルーカラーの仕事が持つ本当の魅力と、輝かしい未来を切り拓くための具体的な方法についてお話しします。

世間のイメージに惑わされる必要はありません。

ブルーカラーには、ホワイトカラーにはない確かな価値と、「勝ち組」になるための無限の可能性が秘められているのです。

実は「ブルーカラーの方がいい」と言われる意外なメリットとは?

「仕事は大変だけど、この働き方が自分には合っている」と感じているブルーカラーの方は、実は少なくありません。

ストレスの多い現代社会において、ブルーカラーならではの働き方が、心身の健康を保つ上で大きなメリットになることがあります。

ホワイトカラーの友人からは、むしろ羨ましがられることもあるかもしれません。

ストレスフリーな人間関係

ホワイトカラーの職場では、複雑な人間関係や社内政治、派閥争いに悩まされることが少なくありません。

出世のために上司に気を遣ったり、同僚と足の引っ張り合いをしたり…といった話はよく聞かれます。

一方で、ブルーカラーの職場は、良くも悪くもサバサバした人間関係であることが多いです。

仕事中はチームで協力しますが、仕事が終わればそれぞれ自分の時間。

仕事のことでネチネチと悩むような、精神的なストレスが少ないのは大きなメリットと言えるでしょう。

仕事とプライベートのメリハリ

現場仕事は、始業と終業の時間がはっきりしている場合がほとんどです。

「時間になったら終わり!」と、気持ちを切り替えやすいのが特徴です。

サービス残業や、家に仕事を持ち帰って夜中まで作業するといったことは、ホワイトカラーに比べて少ない傾向にあります。

仕事のオンとオフをきっちり分けられるため、プライベートの時間を大切にしたい人にとっては、非常に魅力的な働き方です。

趣味に没頭したり、家族と過ごす時間をしっかり確保したりと、充実した生活を送ることができます。

目に見える成果と達成感

ブルーカラーの仕事の醍醐味の一つは、何と言っても「自分の仕事が形になる」ことです。

例えば、建設現場で働けば、自分が関わった建物が完成し、地図に残ります。

製造業であれば、自分の手で組み立てた製品が、世の中に出て人々の役に立ちます。

このように、自分の仕事の成果が目に見える形で現れることは、大きなやりがいと達成感に繋がります。

「今日も頑張ったな」という確かな手応えを感じられるのは、ブルーカラーならではの特権です。

安定した需要と社会貢献度

私たちが生活していく上で、家や道路、電気、水道、物流といった社会インフラは欠かせません。

これらの社会の根幹を支えているのが、ブルーカラーの仕事です。

つまり、ブルーカラーの仕事は、景気の変動があったとしても、その需要が完全になくなることはありません。

AI技術がどれだけ発達しても、人の手でなければできない仕事は数多く残ります。

社会に必要不可欠な存在として、安定した需要が見込めること、そして社会に直接貢献しているという実感を得られることは、仕事をしていく上での大きな誇りとなるでしょう。

ブルーカラーのリアルな年収事情と将来性を徹底解説

「ブルーカラーは収入が低い」というのも、よくある誤解の一つです。

確かに、経験の浅いうちは給料が低い場合もありますが、それはどんな仕事でも同じこと。

ブルーカラーの世界は、むしろ自分の努力次第で、若くして高収入を目指せる可能性に満ちています。

決して低くない平均年収

職種や地域によって差はありますが、専門的な技術を持つブルーカラーの平均年収は、決して低いものではありません。

例えば、建設業界の施工管理技士や、製造業の熟練工、長距離トラックの運転手など、特定の分野では、一般的なホワイトカラーの平均年収を大きく上回るケースも珍しくありません。

「ブルーカラー=低賃金」というイメージは、もはや過去のものとなりつつあるのです。

経験とスキルが収入に直結する世界

ブルーカラーの仕事は、学歴や社歴よりも、現場での経験とスキルが重視される実力主義の世界です。

難しい資格を取得したり、他の人には真似できない高度な技術を身につけたりすれば、それが直接給与に反映されます。

年齢に関係なく、腕一本で評価されるため、努力した分だけ報われるという分かりやすさがあります。

20代や30代で、同世代のホワイトカラーよりも稼いでいる技術者はたくさんいます。

これは、将来に向けて大きなモチベーションになるはずです。

AIに代替されにくい将来性

近年、AI(人工知能)の発展により、多くの仕事が将来的になくなると言われています。

特に、事務作業やデータ入力といった定型的な業務は、AIに代替されやすいと考えられています。

しかし、ブルーカラーの仕事の多くは、AIには真似のできない能力を必要とします。

例えば、現場の状況に応じて臨機応変に対応する判断力、微妙な力加減を調整する手先の器用さ、チームで連携するコミュニケーション能力などです。

これらのスキルは、AIが苦手とする分野であり、ブルーカラーの仕事は将来性が高いと言えるのです。

「ブルーカラーは結婚できない」は誤解?安定した生活を築く方法

「ブルーカラーの仕事だと、結婚相手として見てもらえないのでは…」と不安に思う必要は全くありません。

むしろ、その仕事ぶりが誠実さや頼りがいとして評価され、幸せな家庭を築いている人は大勢います。

「結婚できない」というのは、単なる根拠のない思い込みに過ぎません。

安定収入と共働きによる盤石な家計

前述の通り、専門的なスキルを持つブルーカラーは、安定した収入を得ることができます。

一つの会社に依存しなくても、その技術があれば他の会社でも通用するため、リストラなどのリスクにも比較的強いと言えます。

さらに、現代では共働きが当たり前の時代です。

パートナーと協力して家計を支え合うことで、より盤石で安定した生活基盤を築くことが可能です。

経済観念の堅実さが魅力に

毎日汗水流して働くことで得たお金のありがたみを、誰よりも知っているのがブルーカラーの強みです。

見栄を張ってお金を使ったり、ギャンブルにのめり込んだりするよりも、家族のために堅実に貯蓄し、将来に備える。

そうした地に足のついた経済観念は、結婚相手として見たときに、非常に大きな魅力として映ります。

派手さよりも、誠実で安定した生活を望む女性にとっては、理想的なパートナーと言えるでしょう。

将来設計をしっかり伝えることの重要性

もし、パートナーやそのご両親があなたの仕事に不安を感じているとしたら、それは仕事内容や将来性について、よく知らないからかもしれません。

そんな時は、感情的になるのではなく、自分の仕事に対する誇りや、将来のキャリアプラン、収入の見通しなどを、誠意を持って具体的に説明することが大切です。

「将来的にはこの資格を取って、収入をこれくらいまで上げたい」「独立も視野に入れている」といった具体的な将来設計を伝えることで、相手の不安を安心に変えることができるはずです。

負け組からの逆転!キャリアアップや有利な転職で勝ち組を目指す道筋

現状に満足せず、さらに上を目指したいという向上心は、素晴らしいことです。

ブルーカラーの世界には、努力次第で「負け組」というレッテルを覆し、誰もが羨むような「勝ち組」へと駆け上がるための道筋が、いくつも用意されています。

現場のリーダーや管理職を目指す

現場での経験を積んだ先にあるキャリアパスとして、職長や班長、現場監督といったリーダー職があります。

プレイヤーとしてだけでなく、チーム全体をまとめ、安全や品質、工程を管理するマネジメントの役割を担うのです。

責任は重くなりますが、その分、収入も大幅にアップし、大きなやりがいを得ることができます。

現場を知り尽くしたリーダーは、会社にとっても非常に貴重な存在です。

独立・起業という選択肢

特定の分野で高い技術と経験、そして人脈を築けば、会社から独立して自分の力で事業を始めることも夢ではありません。

建設業界の「一人親方」や、自分の工場を持つ、運送会社を立ち上げるなど、その形は様々です。

会社員時代よりも収入が大きく増える可能性がありますし、何よりも自分の裁量で自由に仕事ができるという魅力があります。

もちろんリスクも伴いますが、人生の一発逆転を狙える、大きな可能性を秘めた選択肢です。

未経験からでも挑戦できる異業種への転職

今の仕事で培ったスキルは、たとえ異業種であっても必ず活かすことができます。

例えば、現場で鍛えられた体力や忍耐力、時間内に作業を終わらせる段取り力、チームで協力する協調性などは、どんな仕事でも評価されるポータブルスキルです。

今の職場に不満があるなら、思い切って別のブルーカラーの職種や、あるいは全く異なる業界へ転職することも一つの手です。

未経験からでも挑戦できる仕事はたくさんあり、新たなキャリアを築くチャンスは常に開かれています。

将来性が高いおすすめの職種と、年収アップに繋がる資格

最後に、これからブルーカラーとしてキャリアを築いていく上で、特に将来性が高く、高収入が期待できるおすすめの職種と、持っていると有利になる資格をいくつかご紹介します。

自分の興味や適性と照らし合わせながら、将来の目標設定の参考にしてみてください。

高収入が期待できる技術職の例

- 施工管理技士: 建設現場全体を管理する監督役。高い専門性と責任が求められる分、収入も非常に高い人気の職種です。

- 電気工事士: ビルや住宅の電気設備の工事・保守を行う専門職。生活に不可欠なため需要が安定しており、独立開業もしやすいのが魅力です。

- 溶接工: 金属を接合する高度な技術を持つ職人。造船や自動車、建設など幅広い分野で活躍でき、特に技術の高い人は高待遇で迎えられます。

- 重機オペレーター: クレーンやパワーショベルなどの大型重機を操る仕事。インフラ整備に欠かせない存在で、専門性が高く評価されます。

取得すれば有利になる国家資格や技能講習

- 各種施工管理技士(建築・土木・電気工事など): 現場監督を目指すなら必須の国家資格。1級を取得すれば、大規模な工事にも携われます。

- 第一種・第二種電気工事士: 電気工事を行うために必要な国家資格。持っているだけで仕事の幅が大きく広がります。

- フォークリフト運転技能講習: 工場や倉庫、物流センターなど、多くの現場で必要とされる資格。比較的取得しやすく、転職にも有利です。

- 玉掛け技能講習: クレーンなどで荷物を吊る際に必要な資格。建設現場や工場などで重宝されます。

資格なしからでも始められる仕事とキャリアプラン

もちろん、最初から特別な資格がなくても心配ありません。

まずは資格なしでも未経験から始められる仕事に就き、現場で働きながら経験を積むというのも、王道のキャリアプランです。

多くの会社では、働きながら資格取得を支援してくれる制度(資格取得支援制度)を設けています。

ここで紹介した以外にも、ブルーカラーには多様で将来性のある仕事がたくさんあります。

より詳しい仕事内容や、自分に向いている職種、平均的な年収などを知りたい場合は、厚生労働省が運営する職業情報サイト「job tag」で調べてみるのがおすすめです。

具体的な情報を得ることで、焦らず一歩一歩、自分の市場価値を高めていくことができ、確かな未来を切り拓くことができるでしょう。

まとめ:「ブルーカラーは負け組」という偏見を乗り越えて

今回は、「ブルーカラーは負け組で恥ずかしい」という世間のイメージが、いかに多くの誤解や偏見に基づいているかを解説し、その上でブルーカラーの仕事が持つ本当の価値と将来性についてお話ししました。

「きつい」「汚い」「危険」といった表面的なイメージや、学歴や年収といった一面的な価値観によって、社会を支える重要な仕事が見過ごされがちです。

しかし、現実は全く異なります。

仕事とプライベートのメリハリをつけやすく、複雑な人間関係のストレスが少ないこと。

自分の仕事が目に見える形となり、大きな達成感を得られること。

そして何より、経験とスキルを磨くことで、年齢に関係なく高収入を目指せる実力主義の世界であること。

これらは、ブルーカラーならではの大きな魅力です。

AIの時代が来ても、人の手でしかできない専門的な技術の価値はますます高まり、その将来性は非常に明るいと言えます。

世間の声に惑わされる必要はありません。

自分の仕事に誇りを持ち、具体的なキャリアプランを描いて一歩ずつ進んでいけば、誰もが認める「勝ち組」としての道を切り拓くことは、十分に可能なのです。

コメント