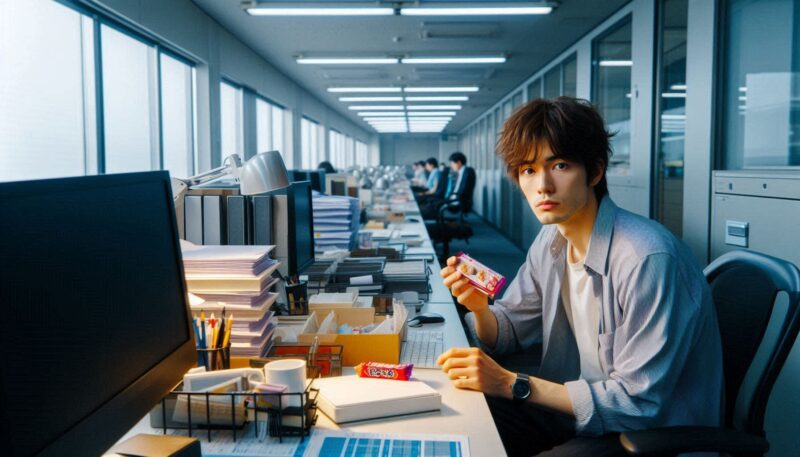

職場のデスクで聞こえてくる、あの音。

隣の席の同僚が、また何かを食べている…。

仕事中ずっと食べてる人の存在に、集中力を乱されてイライラしてしまう。

そんな経験はありませんか?

この記事では、なぜその同僚が常に何かを口にしているのか、その行動の裏にある心理や原因を深く掘り下げます。

さらに、あなたが明日から実践できる、角を立てずにこの問題を解決するための具体的な対処法を5つ厳選してご紹介します。

あなたの心の平穏と、快適な職場環境を取り戻すためのヒントがここにあります。

なぜ?仕事中ずっと食べてる人の心理と隠れた5つの原因

オフィスで隣の席の同僚が、ひっきりなしにお菓子を食べている。

その光景を見て、「集中力がないのかな」「だらしないな」と感じてしまうかもしれません。

しかし、一見すると単なる癖や習慣に見えるその行動の裏には、本人も気づいていないような、さまざまな心理や原因が隠されていることが多いのです。

ここでは、仕事中に何かを食べ続けてしまう人の背景にある、代表的な5つの原因について詳しく解説していきます。

相手の行動を理解することは、あなたのイライラを解消し、適切な対処法を見つけるための第一歩となるでしょう。

ストレスや不安を解消したい心理の表れ

もし、あなたの同僚が特に忙しい時期や、難しいプロジェクトを抱えている時に食べる量が増えるのであれば、それはストレスが原因かもしれません。

エモーショナルイーティングという心理

仕事には、納期へのプレッシャー、複雑な人間関係、予期せぬトラブルなど、多くのストレスが伴います。

このような精神的な負荷がかかると、私たちの心は無意識にそれを和らげる方法を探し始めます。

その一つが「エモーショナルイーティング(情動性摂食)」と呼ばれる行動です。

これは、お腹が空いているわけではないのに、不安やイライラ、悲しみといった感情を紛らわすために食べてしまう心理状態を指します。

食べることで得られる一時的な安心感

甘いものや好きなものを食べると、脳内では「セロトニン」という神経伝達物質が分泌されます。

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、私たちの心に安らぎや幸福感をもたらす働きがあります。

そのため、ストレスを感じた時に食べるという行為は、手軽に心を落ち着かせ、一時的に嫌なことを忘れさせてくれる効果的な手段となり得るのです。

しかし、これは根本的な解決にはならず、効果も一時的です。

効果が切れると再び不安が襲ってきて、また食べてしまうという悪循環に陥ってしまうケースも少なくありません。

「やめたいのに、つい食べてしまう」という状況の裏には、こうした心のメカニズムが隠れている可能性があるのです。

もし、ご自身や同僚が抱えているストレスについて、より専門的な情報を知りたい、あるいは相談したいと感じた場合は、公的な相談窓口を頼るのも一つの方法です。

厚生労働省が運営するポータルサイト「こころの耳」では、働く人のメンタルヘルスに関する様々な情報や相談窓口が紹介されています。

脳のエネルギー不足で集中力を保とうとしている

特にデスクワーク中心の仕事をしている人に多いのが、このケースです。

体はあまり動かしていなくても、頭脳労働は私たちが思う以上に多くのエネルギーを消費します。

脳の唯一のエネルギー源「ブドウ糖」

私たちの脳が活動するためのエネルギー源は、主に「ブドウ糖」です。

企画書を作成したり、データを分析したり、会議で議論を交わしたりと、集中して物事を考えるとき、脳は大量のブドウ糖を消費します。

体全体のエネルギー消費量のうち、脳が占める割合は、安静時であっても約20%にものぼると言われています。

血糖値の低下と集中力の関係

長時間集中して作業を続けると、血液中のブドウ糖が使われて血糖値が下がってきます。

血糖値が低下すると、脳に十分なエネルギーが供給されなくなり、集中力が途切れたり、眠気を感じたり、イライラしやすくなったりします。

このような脳のエネルギー不足を察知すると、私たちの体は「エネルギーを補給しろ」というサインを出します。

これが、甘いものやお菓子が無性に食べたくなる原因の一つです。

特に、仕事が一段落した午後や、長時間の会議の後など、脳が疲労を感じやすい時間帯に間食が増える場合は、この脳のエネルギー不足を補おうとする本能的な行動である可能性が高いでしょう。

本人としては、集中力を維持するために、無意識のうちに必要な栄養を補給している感覚なのかもしれません。

過食症や低血糖症など、病気の可能性も

これは非常にデリケートな問題ですが、常に何かを食べているという行動の背景に、病気が隠れている可能性もゼロではありません。

もちろん、私たちが医師でもないのに勝手な判断をすることは絶対に避けるべきです。

しかし、可能性の一つとして知っておくことで、相手への見方が変わるかもしれません。

食べる量をコントロールできない「過食症」

摂食障害の一つである過食症は、自分で食べる量をコントロールできず、明らかに「食べ過ぎ」と分かる量を、むちゃ食いしてしまう状態を指します。

食べた後に強い罪悪感や自己嫌悪に陥ることも特徴です。

もし同僚が、人目を忍ぶように大量に食べたり、食べた後にひどく落ち込んでいる様子が見られたりする場合は、本人が食行動に関して深い悩みを抱えている可能性があります。

これは単なる「食いしん坊」や「だらしなさ」の問題ではなく、専門的なサポートが必要な状態かもしれません。

血糖値の乱高下「反応性低血糖症」

もう一つ考えられるのが、反応性低血糖症です。

これは、糖質の多い食事をした後に、血糖値が急上昇し、その反動でインスリンが過剰に分泌され、逆に血糖値が急降下してしまう状態を指します。

血糖値が急激に下がると、強い空腹感、だるさ、眠気、めまい、冷や汗などの症状が現れます。

この不快な症状を解消するために、体は再び糖分を欲します。

そこで甘いものを食べると一時的に回復しますが、また血糖値の乱高下を引き起こし、悪循環に陥ってしまうのです。

もし同僚が、甘いジュースやお菓子を頻繁に口にし、食後に眠そうにしたり、体調が悪そうにしたりすることが多いなら、こうした体質的な問題が関係している可能性も考えられます。

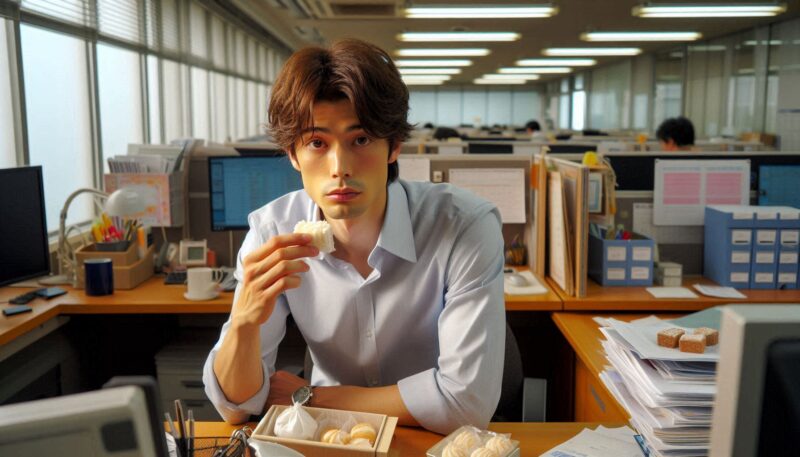

退屈しのぎや口寂しさからくる無意識の食行動

全てのケースが、ストレスや病気といった深刻な原因から来ているわけではありません。

中には、単純な「手持ち無沙汰」や「口寂しさ」が原因となっている場合も多くあります。

単調な作業が続くデスクワークの弊害

一日中パソコンの前に座って、同じような作業を繰り返していると、どうしても仕事に飽きてしまったり、眠気を感じたりすることがあります。

このような時、何かを食べるという行為は、手軽な気分転換になります。

お菓子の袋を開ける音、ポリポリという食感、甘い香りや味。

これらが五感を刺激し、単調な時間からの気晴らしになるのです。

「だらだら食い」という習慣

このタイプの食行動は、「お腹が空いたから食べる」というよりは、「そこに食べ物があるから食べる」「口が寂しいから食べる」という無意識の習慣になっていることがほとんどです。

特に目的もなく、デスクの引き出しに入っているお菓子に手を伸ばし、仕事の合間に少しずつつまみ続ける。

この「だらだら食い」は、本人に「食べ過ぎている」という自覚があまりない場合も多く、気づいた時には一袋空になっていた、ということも珍しくありません。

ガムをずっと噛んでいたり、飴を頻繁に舐めたりするのも、この口寂しさを紛らわすための行動の一種と言えるでしょう。

職場のルールが曖昧で「食べても良い」という雰囲気

最後に見逃せないのが、職場環境そのものが「食べやすい雰囲気」になっているケースです。

個人の心理や体質だけでなく、組織の文化やルールが、その行動を助長している可能性があります。

飲食に関する明確なルールの不在

あなたの職場では、デスクでの飲食について明確なルールが定められていますか?

「食事は休憩室で」「お菓子は匂いのしないものならOK」「音を立てないように」といった具体的なルールがない場合、どこまでが許されるのかの判断は、個人の裁量に委ねられることになります。

このような曖昧な状況では、「特に禁止されていないから、食べても問題ないだろう」と考える人が出てくるのは自然なことです。

周囲の行動が「普通」を作る

もし、その同僚だけでなく、他の社員もデスクでお菓子を食べるのが当たり前の雰囲気であれば、その行動はさらに強化されます。

人間は周囲の環境に影響を受けやすい生き物です。

周りが普通にやっていることに対して、「自分だけが我慢するのはおかしい」と感じたり、「これがこの職場のスタンダードなのだ」と認識したりします。

お土産のお菓子が共有スペースに常に置かれていて、誰もが自由に食べているような職場であれば、仕事中に何かをつまむという行為への心理的なハードルは非常に低くなります。

このように、個人の行動の背景には、その人を取り巻く環境や文化が大きく影響していることを理解しておくことが重要です。

仕事中ずっと食べてる人への上手な対処法と伝え方

同僚が仕事中にずっと何かを食べている原因や心理を理解したとしても、あなたの集中力が妨げられ、イライラが募るという事実は変わりません。

大切なのは、その状況をどうにかして改善するための具体的な行動を起こすことです。

しかし、相手を傷つけたり、職場の人間関係を悪化させたりすることなく、問題を解決するには工夫が必要です。

ここからは、あなたが明日から実践できる、上手な対処法と伝え方を5つのステップに分けて具体的に解説していきます。

あなた自身の心の平穏と、快適な業務環境を取り戻すために、ぜひ参考にしてください。

物理的に距離を置く!自分の集中環境を整える方法

相手に直接何かを伝える前に、まず試せる最も簡単で効果的な方法が、物理的に距離を取ることです。

相手を変えることは難しいですが、自分の環境をコントロールすることは比較的容易です。

可能であれば席替えを申し出る

もしあなたの会社がフリーアドレス制であったり、席替えに柔軟に対応してくれたりする文化であれば、これが最もスムーズな解決策かもしれません。

上司に相談する際には、正直に理由を伝えるのが一番ですが、もし言いづらい場合は、「心機一転、環境を変えて業務効率を上げたい」「窓側の席でリフレッシュしながら働きたい」など、ポジティブで角の立たない理由を伝えるのも一つの手です。

重要なのは、特定の個人への不満としてではなく、自分自身の生産性を向上させるための前向きな行動として相談することです。

イヤホンやヘッドホンで音をシャットアウト

席の移動が難しい場合に有効なのが、音を遮断するツールを活用することです。

最近では、周囲の雑音を消してくれるノイズキャンセリング機能付きのイヤホンやヘッドホンが手頃な価格で手に入ります。

静かな音楽を小さな音で流したり、環境音(雨音やカフェの雑音など)を流したりするだけでも、気になる咀嚼音から意識をそらすことができます。

ただし、職場のルールとしてイヤホンの使用が許可されているかどうかは、事前に確認しておきましょう。

電話対応が必要な業務などの場合は、片耳だけにするなどの配慮も必要です。

仕事中のお菓子がうるさい?角を立てずに伝える工夫

自分の環境を整えるだけでは解決しない、どうしても直接伝えなければならないと感じた場合には、伝え方が非常に重要になります。

感情的に相手を非難するのではなく、あくまで「お願い」や「相談」という形で、柔らかく伝えることを心がけましょう。

伝えるタイミングと場所を選ぶ

まず大切なのが、話をするタイミングと場所です。

周りに他の同僚がたくさんいる場所や、相手が仕事で忙しくしている時間帯は避けましょう。

ランチの後や終業間際など、相手がリラックスしているタイミングを見計らって、「少しだけいいかな?」と声をかけ、会議室や休憩スペースなど、1対1で落ち着いて話せる場所に移動するのがベストです。

相手を主語にしない「I(アイ)メッセージ」

伝える内容で最も効果的なのが、「I(アイ)メッセージ」という手法です。

これは、「あなた(You)」を主語にして相手の行動を指摘するのではなく、「私(I)」を主語にして、自分の気持ちや状況を伝えるコミュニケーション方法です。

- NG例(Youメッセージ): 「あなたの食べる音がうるさくて、仕事に集中できません。」

- OK例(Iメッセージ): 「ごめんね、私がちょっと音に敏感なところがあって、集中したい時にどうしても気になっちゃうんだ。」

Youメッセージは相手を責めているように聞こえ、反発を招きやすいですが、Iメッセージは「あくまで自分の問題として」伝えているため、相手も受け入れやすくなります。

その上で、「もし少しだけ音を意識してもらえると、すごく助かるんだけど…」と、お願いの形で締めくくると、より柔らかい印象になります。

会社でお菓子を食べながら仕事をするのは法律的に問題ない?

「そもそも、仕事中にお菓子を食べるなんて許されるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

この点について、法律的な観点から見てみましょう。

職務専念義務との関係

労働者には、労働契約に基づき「職務専念義務」があります。

これは、勤務時間中は誠実に自分の職務に集中しなければならない、という義務です。

では、仕事中にお菓子を食べることが、この職務専念義務に違反するかというと、一概にそうとは言えません。

短時間で食べ終わり、業務への支障がほとんどないような、社会通念上許される範囲の間食であれば、直ちに義務違反と見なされることは考えにくいでしょう。

就業規則での規定が重要

ただし、会社の就業規則で「勤務中の私的な飲食は禁止する」といった明確なルールが定められている場合は、それに従う必要があります。

就業規則に違反した場合は、会社から注意や指導、場合によっては懲戒処分の対象となる可能性もあります。

結局のところ、法律で白黒はっきり決まっているというよりは、会社のルールと、その行為が周りの従業員の業務にどの程度支障をきたしているかという点が問題の本質となります。

あなたのイライラの原因が、まさに「業務に支障が出ている」状態であるため、個人的な感情の問題ではなく、職場環境の問題として捉えることが可能なのです。

職場のルールとして上司や会社全体に問題提起する

1対1で伝えても改善されない場合や、そもそも直接本人に言うのは気が引けるという場合は、問題を個人間から組織全体へと引き上げて解決を図るアプローチが有効です。

「個人の悩み」から「チームの課題」へ

上司に相談する際も、伝え方には工夫が必要です。

「〇〇さんの食べる音がうるさくて困っています」と特定の個人を名指しで告げ口するような形になると、あなたがトラブルメーカーだと見なされてしまうリスクがあります。

そうではなく、「チーム全体の生産性向上」という視点から問題提起するのです。

例えば、以下のような伝え方が考えられます。

「最近、オフィス内での音について少し気になっておりまして。皆がより集中して業務に取り組める環境を作るために、飲食に関する簡単なルール(例えば、音の出るものは休憩室で、など)を一度チームで話し合ってみてはいかがでしょうか?」

このように提案することで、上司も個人的な愚痴としてではなく、マネジメント上の課題として捉えやすくなります。

全体へのアナウンスで角を立てずに解決

上司がこの提案を受け入れてくれれば、朝礼やチームミーティングの場で、「最近、オフィス環境について意見があったので、皆でより快適に働けるように、飲食のマナーについて少し意識してみましょう」といった形で、全体へのアナウンスをしてもらえる可能性があります。

このようにすれば、特定の誰かをターゲットにすることなく、職場全体の意識を改善し、自然な形で問題を解決に導くことができるでしょう。

飴を舐める音が不快…どうしても改善しない場合の最終手段

あらゆる手を尽くしても、状況が一向に改善しない。

そんな時に、どう考え、どう行動すれば良いのでしょうか。

「他人を変えるのは難しい」と受け入れる

残念ながら、私たちがどれだけ働きかけても、相手の長年の習慣や価値観を変えることは非常に困難です。

「なぜ分かってくれないんだ」と相手に期待し続けることは、あなた自身のストレスを増大させるだけかもしれません。

ある時点で見切りをつけ、「あの人はそういう人なのだ」と、ある意味で受け入れてしまうことも、自分の心を守るためには必要な考え方です。

自分の意識をコントロールする

相手が変わらないのであれば、自分の意識の向け方を変えるというアプローチもあります。

例えば、イヤホンで対策をするのはもちろん、「また鳴ってるな」と意識するのではなく、その音をカフェのBGMのような「環境音」の一つとして捉えようと努めてみる。

もちろん、これは簡単なことではありませんし、精神論に聞こえるかもしれません。

しかし、「気にしないようにしよう」と意識を切り替える訓練をすることも、ストレスフルな環境で生き抜くための一つのスキルと言えるかもしれません。

最終的に、あなたの心身の健康が最も重要です。

その職場の環境が、どうしても耐え難いほどの苦痛であるならば、異動を申し出たり、あるいは自分の健康を守るために転職を視野に入れることも、決して大げさなことではないのです。

それは「逃げ」ではなく、より良い環境を求めるための「戦略的撤退」と捉えましょう。

まとめ:仕事中ずっと食べてる人へのイライラは工夫次第で解消できる

「仕事中ずっと食べてる人」が隣にいると、集中できずにイライラしてしまいますよね。

この記事では、その行動の裏にあるストレスや脳のエネルギー不足といった心理的な原因から、過食症などの病気の可能性まで、様々な背景があることを解説しました。

そして、そのイライラを解消するための具体的な対処法として、席の移動やイヤホンの活用といった物理的な対策、相手を傷つけない「Iメッセージ」での伝え方、さらには上司を巻き込んで職場全体のルールとして解決を図る方法などを紹介しました。

大切なのは、一人で我慢し続けないことです。

相手の行動を変えることは難しいかもしれませんが、あなた自身の環境を整え、適切なアプローチを試すことで、状況は必ず改善できます。

この記事が、あなたの快適な職場環境を取り戻すための一助となれば幸いです。

コメント