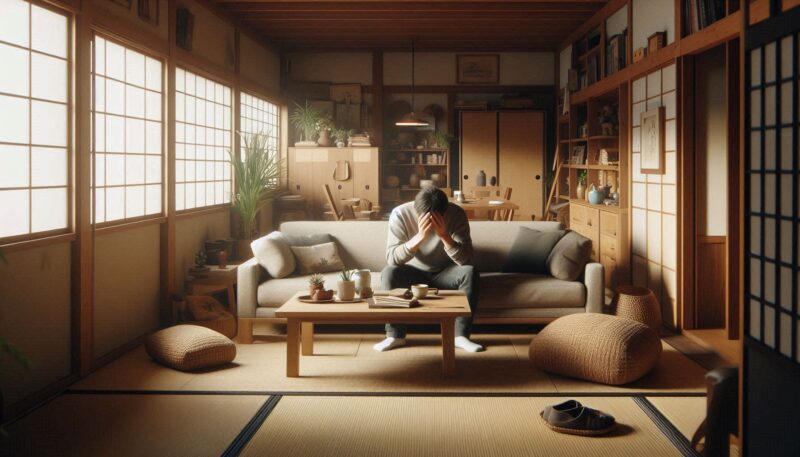

あなたの周りに「自分だけが大変だ」といつも話している人はいませんか。

もしくは、ふとした瞬間に「どうして私だけがこんなに辛いんだろう」と感じ、落ち込んでしまうことはないでしょうか。

「自分だけが大変だと思ってる人」の言動に疲れてしまったり、そんな自分の考え方の癖に悩んだりするのは、決してあなただけではありません。

この記事では、そうした人たちの心理的な背景や特徴を分かりやすく解説し、明日からすぐに実践できる具体的な対処法を状況別にご紹介します。

この記事を読めば、ギクシャクしていた人間関係が楽になり、あなた自身の心も軽くなるはずです。

なぜ?「自分だけが大変だと思ってる人」の5つの心理と共通する特徴

私たちの周りにいる、あるいは自分自身の中に潜む「自分だけが大変だ」という感情は、一体どこから来るのでしょうか。

その言動の裏には、本人も気づいていない複雑な心理が隠されていることがあります。

ここでは、その代表的な5つの心理と、彼らに共通して見られる特徴について掘り下げていきます。

これらの背景を理解することは、相手への適切な対処法を見つけ、自分自身の心のモヤモヤを解消するための第一歩となります。

① 注目されたい?根底にある強い承認欲求

「こんなに大変な状況で頑張っている私を認めてほしい」。

このような気持ちは、誰の心の中にも少なからず存在するものです。

しかし、「自分だけが大変だ」と過度にアピールする人は、この承認欲求が人一倍強い傾向にあります。

誰かに「すごい」と言われたい心

彼らは、自分の頑張りや苦労を他者に認めてもらうことで、自身の価値を確認しようとします。

「毎日終電まで残業している」「誰もやりたがらない仕事を引き受けた」といったアピールは、「すごいね」「頑張っているね」という言葉を期待してのことです。

大変な状況にいる自分をアピールすることが、手っ取り早く他人の関心と評価を得る手段になっているのです。

これは、自分の力や成果そのものではなく、「苦労している自分」というストーリーによって注目を集めようとする心理の表れと言えるでしょう。

SNSで見られる「大変アピール」

現代では、SNSが承認欲求を満たすための新たな舞台となっています。

深夜まで仕事をしている様子の投稿や、「体調が悪いのに頑張った」といった内容の投稿は、多くの「いいね!」や心配のコメントを集めることがあります。

こうした反応を得ることで、一時的に「自分は気にかけてもらえている」「価値がある存在だ」と感じることができますが、根本的な心の渇望が満たされるわけではありません。

むしろ、さらに強い刺激を求めて、アピールがエスカレートしてしまう危険性もはらんでいます。

② 実は自信のなさの表れ?低い自己肯定感と劣等感

一見、自己主張が強く見える「大変アピール」ですが、その根底には、実は自分に対する自信のなさ、つまり自己肯定感の低さが隠れているケースが少なくありません。

常に他人からの評価を気にしすぎてしまうため、心が疲れきっている状態とも言えます。

ありのままの自分を認められない

自己肯定感が低い人は、ありのままの自分に価値があるとはなかなか思えません。

そのため、「大変な状況に耐えている」「人よりも多くの苦労をしている」といった付加価値を自分に与えることで、なんとか自分の存在価値を保とうとします。

「大変な私」でいることが、唯一のアイデンティティになってしまっているのです。

彼らは無意識のうちに、自分と他人を比べる癖がついており、常に誰かより優位に立つことでしか安心感を得られません。

しかし、この比較は終わりのない競争であり、本当の意味で心が満たされることはないでしょう。

劣等感が攻撃性に変わることも

劣等感が強いと、他人の成功や幸せを素直に喜べず、羨む気持ちが生まれます。

そして、その羨望の気持ちが「それに比べて自分はこんなに大変なのに」という不満に繋がり、「大変アピール」として表出することがあります。

時には、「あなたは大した苦労をしていない」といった形で、他人を下げて相対的に自分を上げようとする攻撃的な言動に出ることもあります。

これは、自分の劣等感から目をそらし、心を守るための防衛反応の一種と考えることができます。

③ 「自分が一番大変」と感じてしまう被害者意識の心理とは?

物事がうまくいかない時、その原因を自分以外のもの、例えば他人や環境のせいにしてしまう考え方を被害者意識と呼びます。

「自分だけが大変だ」と考える人は、この被害者意識が強い傾向にあります。

「私は悪くない、悪いのは周りのせいだ」という思い込みが、客観的な視点を失わせているのです。

常に自分は「損な役回り」だと思い込む

被害者意識が強い人は、常に自分が不当な扱いを受けている、損な役回りを押し付けられていると感じています。

例えば、職場で同じ量の仕事をしていても、「自分だけが大変な仕事を任されている」と思い込んだり、家庭内で「自分ばかりが家事や育児の負担を背負っている」と感じたりします。

もちろん、実際に負担が偏っているケースもありますが、被害者意識の強い人は、事実を客観的に見るのではなく、「自分は被害者である」という色眼鏡を通して世界を見てしまうのです。

この考え方は、周りへの不満や攻撃性を生むだけでなく、自分自身の成長の機会を奪ってしまいます。

なぜなら、原因をすべて他責にすることで、「じゃあ自分はどうすればいいか」という建設的な思考に進むことができないからです。

④ もしかして病気?「自分が一番大変だと思ってる人」に考えられること

周りの人の「大変アピール」にうんざりしたり、あるいは自分自身の極端な考え方に悩んだりしたとき、「もしかして、これは性格だけの問題ではなく、何かの病気なのではないか」と心配になることがあるかもしれません。

人の心を扱う非常にデリケートな問題なので、断定はできませんが、考えられる可能性について客観的な情報として触れておきます。

思考の偏り、「認知の歪み」の可能性

私たちの悩みや気分の落ち込みは、出来事そのものではなく、それをどう受け止めるかという「認知」のあり方が大きく影響しています。

認知の歪みとは、現実を客観的ではなく、自分に都合よく、あるいは極端に悲観的に捉えてしまう、思考の偏りのことを指します。

例えば、「自分だけが大変だ」という考えは、「白黒思考(物事を白か黒か、0か100かで判断する)」「過度の一般化(一つの悪い出来事があると、すべてがそうだと思い込む)」「心のフィルター(物事の悪い面ばかりに注目する)」といった認知の歪みが関係している可能性があります。

これは病気そのものではありませんが、こうした思考の癖が、気分の落ち込みや人間関係のストレスを増幅させてしまうことがあるのです。

心の病気が隠れている場合も

もし、「自分だけが大変だ」という考えに常に支配され、日常生活に支障が出るほどの気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、睡眠障害などが続く場合は、うつ病などの精神的な不調が隠れている可能性も考えられます。

また、他者への共感性が著しく低く、自分を特別視し、過度に賞賛を求める傾向が強い場合は、パーソナリティ障害の特性が関係していることもあります。

ただし、これらは専門的な判断が必要な領域です。

この記事は医学的な診断を下すものではなく、あくまで一般的な情報提供を目的としています。

大切なのは、「あの人は病気だ」と決めつけることでも、「自分は病気だ」と過度に思い悩むことでもなく、こうした考え方の背景には様々な要因があるということを理解することです。

なお、心の健康に関するさらに詳しい情報や、専門の相談窓口については、公的な情報源も参考にしてみてください。

▶ 厚生労働省:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

⑤ 周りを疲れさせる「悲劇のヒロイン」でいることをやめたいあなたへ

いつも自分が物語の主人公で、それも不幸な運命を背負った「悲劇のヒロイン」であるかのように振る舞う人。

本人はその役柄に酔っているかもしれませんが、周りの人々は、終わりのない不幸話に付き合わされて疲れるだけです。

もし、あなた自身がこの「悲劇のヒロイン」役を演じてしまっていることに気づき、そこから抜け出すことを望んでいるのなら、それは素晴らしい変化の第一歩です。

「悲劇のヒロイン」でいることのメリットとデメリット

なぜ人は、自ら不幸な役を演じてしまうのでしょうか。

実は、そこにはいくつかの「メリット」が存在します。

- 注目を集められる:不幸話は人の同情や関心を引きやすいです。

- 優しくしてもらえる:「大変だね」と気遣われ、責任を免除されることがあります。

- 何もしなくていい:「自分は不幸だから」という理由で、現状を変える努力から逃げることができます。

しかし、これらのメリットは一時的なものであり、長期的には大きなデメリットが伴います。

- 人が離れていく:ネガティブな話ばかりする人からは、次第に人が離れていきます。

- 成長できない:常に誰かのせいにしているため、問題解決能力が育ちません。

- 本当に信頼できる関係が築けない:同情ベースの関係は、脆く、長続きしません。

「やめる」と決意することから始まる

この状況から抜け出すために最も重要なのは、あなた自身が「悲劇のヒロインでいることをやめる」と決意することです。

他人に変えてもらうのではなく、自分の意志でその役柄から降りるのです。

まずは、自分がどのような時に「大変だ」「不幸だ」と感じるのか、客観的に観察してみましょう。

ノートに書き出してみるのも良い方法です。

自分の思考パターンに気づくことができれば、それを変えるための具体的な一歩を踏み出すことができます。

「かわいそうな私」でいることは、一見楽なように思えるかもしれません。

しかし、自分の足で立ち、自分の力で幸せを掴みに行く人生の方が、何倍も豊かで充実しているはずです。

【状況別】「自分だけが大変だと思ってる人」への賢い対処法

「自分だけが大変だと思ってる人」の心理や特徴を理解したところで、次はいよいよ具体的な対処法を見ていきましょう。

職場、家庭、友人関係など、様々なシチュエーションで遭遇する「大変アピール」に、私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。

相手を変えることは難しいですが、私たちの対応の仕方一つで、ストレスを大幅に軽減し、より良い関係を築くことが可能です。

ここでは、状況別に賢い対処法をご紹介します。

①自分の方が大変アピールする人へのうまい返し方

あなたの苦労話に、「いや、私の方がもっと大変だよ」と被せてくる人はいませんか。

こうした、いわゆる「大変マウント」を取ってくる人は、相手への共感よりも、自分が優位に立ちたいという気持ちが先に立っています。

このような相手に、正面から張り合ってもエネルギーを消耗するだけです。

まずは肯定も否定もせず、事実として受け止める

相手が「自分の方が大変だ」とアピールしてきたとき、最も効果的なのは、感情的にならずに冷静に受け流すことです。

「そうなんだ、それは大変だね」と、まずは相手の話を一度受け止めてみましょう。

ここでのポイントは、心から共感する必要はないということです。

「あなたはそう感じているんだね」と、事実として認識するだけで十分です。

ここで「でも、私の場合は…」と反論したり、自分の大変さをさらにアピールし返したりするのは逆効果です。

相手はさらにヒートアップし、不毛な「大変合戦」が始まってしまいます。

上手に話題を転換する

相手の話を一度受け止めたら、さりげなく話題を変えてしまいましょう。

「大変だね。そういえば、例のプロジェクトの件、どうなった?」

「そうなんだ。ところで、週末の予定は何かあるの?」

このように、全く関係のない、ポジティブな話題や事務的な話題に切り替えることで、相手の土俵から降りることができます。

相手は張り合う相手を失い、それ以上「大変アピール」を続けることが難しくなります。

この「共感(のフリ)→話題転換」のコンボは、マウントをとる人への対処法として非常に有効です。

② 自分だけが忙しいと勘違いしてる人にはどう対応する?

職場などでよく見かけるのが、「自分だけが異常に忙しい」とアピールしたり、実際にそう思い込んだりしている人です。

周りも同じように忙しくしていても、その人の目には入っていません。

こうした人への対応を間違えると、こちらの仕事まで滞ってしまう可能性があります。

「忙しい」という言葉を具体的なタスクに落とし込む

「忙しい、忙しい」と連呼する人に対しては、「大変そうですね。具体的に今、どんなタスクを抱えているんですか?」と尋ねてみるのが一つの手です。

感情的な「忙しい」という言葉を、具体的な「タスク」に分解させることで、相手も自分の状況を客観的に見つめ直すきっかけになります。

また、相手のタスクを把握することで、「その件なら、〇〇さんが担当していますよ」「この資料が参考になるかもしれません」といった具体的なサポートを提示することも可能になります。

ただし、相手の仕事を安易に引き受ける必要はありません。

あくまでも、状況を整理し、客観的な事実に基づいてコミュニケーションをとることが目的です。

期限や優先順位を明確にして共有する

「忙しいから後で」と言われて仕事が停滞するのを防ぐためには、依頼する仕事の期限や優先順位を明確に伝えることが重要です。

「このタスク、金曜日の15時までにお願いできますか?」

「〇〇の件、明日の会議で必要なので、今日中に一度目を通していただけると助かります」

このように、具体的かつ丁寧な表現で依頼することで、相手も「忙しい」という曖欖な理由で断ることが難しくなります。

相手の「忙しさ」に振り回されるのではなく、こちらが仕事の主導権を握ることで、職場全体のストレスを減らすことにも繋がります。

③ 自分だけが大変だと思ってる旦那への対処法

家庭という最も身近な場所で、「俺だけが大変なんだ」と言われてしまうと、聞いている側は深く傷つき、疲弊してしまいます。

特に、育児や家事に追われる中で、自分だけが大変だと思ってる旦那からこのような言葉を投げかけられると、「私の頑張りは全く認められていないのか」と虚しい気持ちになるでしょう。

「あなたも大変だけど、私も大変」を伝えるI(アイ)メッセージ

夫が「仕事で疲れた」「俺が一番大変だ」と言ったとき、「私だって家事と育児で大変よ!」と返してしまうと、単なる夫婦喧嘩に発展してしまいます。

これは、主語が「あなた(You)」になっている「Youメッセージ」だからです。

そうではなく、主語を「私(I)」にした「I(アイ)メッセージ」で、自分の気持ちや状況を伝えてみましょう。

「(あなたが仕事で疲れているのはわかるよ。いつもありがとう。)そう言われると、私は一日中の家事や育児の頑張りを認めてもらえていないようで、とても悲しい気持ちになるな」

このように伝えることで、相手を責めるニュアンスが薄れ、自分の素直な気持ちとして相手に届きやすくなります。

家事や育児の負担を「見える化」する

言葉で伝えても理解してもらえない場合は、家事や育児のタスクを「見える化」するのも効果的です。

一日のタイムスケジュールや、やることリストを書き出して壁に貼っておくことで、どれだけのタスクをこなしているのかを客観的な事実として示すことができます。

「名もなき家事」と呼ばれるような細々とした作業もすべて書き出すのがポイントです。

これにより、夫も「自分だけが大変」という思い込みから抜け出し、家庭内の負担の偏りに気づくきっかけになるかもしれません。

大切なのは、対立するのではなく、お互いの状況を理解し、協力し合うためのコミュニケーションをとることです。

④ 「自分だけ頑張ってる」「自分だけが辛い」とアピールする人への対処法

「自分だけ頑張ってると思ってる人」や、「自分だけが辛いと思ってる人」は、あなたの同情やエネルギーを過度に求めてきます。

優しさから親身に話を聞いていると、いつの間にか相手の感情のゴミ箱にされてしまい、あなた自身が疲弊してしまいます。

こうした人とは、適切な距離感を保つことが何よりも重要です。

深入りせず、聞き役に徹する

相手が「頑張ってる」「辛い」と話し始めたら、無理にアドバイスをしたり、解決策を提示したりする必要はありません。

下手にアドバイスをすると、「あなたに私の気持ちはわからない」と反発されるのが関の山です。

「そうなんだ」「大変だね」と、肯定も否定もせず、ただ相槌を打つに留めましょう。

あなたの仕事は、カウンセラーになることではありません。

相手の話に深入りしすぎず、適度なところで会話を切り上げる勇気も必要です。

ポジティブな話題で空気を変える

ネガティブな空気が延々と続くようであれば、あなたから意識的にポジティブな話題を提供して、場の雰囲気を変えてみましょう。

「大変なこともあるけど、この前のランチ、美味しかったよね!」

「辛い時こそ、楽しいこと考えない?週末のドラマ、すごく面白かったよ」

無理に相手を元気づけようとするのではなく、楽しい話題を共有することで、相手のネガティブな思考のループを断ち切るきっかけを作るのです。

あなたの心の健康を守るためにも、相手のペースに巻き込まれないように、上手に主導権を握ることが大切です。

⑤ 自分が「一番しんどい」とアピールするのをやめるには?

これまで、周りの人への対処法を見てきましたが、最後に、もしあなた自身が「自分が一番しんどいアピール」をしてしまう癖に悩んでいる場合の、セルフケアについてお話しします。

その癖に気づき、「やめたい」と思えた時点で、あなたはもう変わり始めています。

自分の思考の癖に気づき、客観視する

まずは、自分がどんな時に「しんどい」と感じ、それを誰かにアピールしたくなるのか、自分の思考パターンを客観的に観察してみましょう。

スマートフォンやノートに、感情が動いた時の状況や考えを書き出してみるのがおすすめです。

「上司に少し注意されただけで、『自分だけが責められている』と感じてしまった」

「友人の楽しそうなSNS投稿を見て、『それに比べて自分は…』と落ち込み、辛さをアピールしたくなった」

このように書き出すことで、自分の「認知の歪み」に気づくことができます。

気づくことができれば、「あ、またいつもの考え方の癖が出ているな」と、感情に飲み込まれる前に一歩引いて自分を見つめることができるようになります。

他人との比較から、自分の「できたこと」に目を向ける

「大変アピール」の多くは、他人との比較から生まれます。

他人と比べるのをやめ、昨日の自分と今日の自分を比べるように意識を変えてみましょう。

そして、どんなに小さなことでもいいので、自分が「できたこと」を見つけて褒めてあげる習慣をつけるのです。

「今日は朝、きちんと起きられた」

「苦手な人に挨拶ができた」

「一つのタスクを終わらせることができた」

小さな成功体験を積み重ねていくことで、徐々に自己肯定感が高まり、他人からの評価に依存しなくても、自分で自分を認められるようになっていきます。

考え方を変えるのは簡単なことではありませんが、少しずつ練習を重ねることで、あなたは確実に変わることができます。

「自分が一番しんどい」という苦しい思い込みから自分を解放し、もっと軽やかに、前向きな毎日を送ることができるようになるはずです。

まとめ:「自分だけが大変だと思ってる人」と上手に付き合い、心を軽くする方法

「自分だけが大変だと思ってる人」の言動に、心が疲れてしまうことは誰にでもあります。この記事では、その背景にある承認欲求や自己肯定感の低さといった心理と、彼らに共通する特徴を解説しました。なぜ彼らがそのような言動をとるのかを理解することで、感情的に振り回されるのではなく、冷静に対応する糸口が見えてきます。

職場や家庭など、状況に応じた具体的な対処法として、「話を受け流して話題を変える」「家事などを『見える化』して共有する」「I(アイ)メッセージで気持ちを伝える」といった方法を紹介しました。これらは、相手との間に適切な境界線を引くために有効です。

また、もしあなた自身がそうした考え方の癖に悩んでいるなら、他人との比較をやめ、自分の小さな「できた」を認めてあげることが、その苦しみから抜け出す第一歩となります。相手を理解し、自分を大切にすることで、人間関係のストレスを減らし、もっと軽やかな毎日を送りましょう。

コメント