あなたの周りにもいませんか?何かと理由をつけて話が長くなる、あの人のこと…。

「また始まった…」とうんざりする一方で、なぜあんなに説教臭くなってしまうのか、その説教臭い人の心理が気になったことはありませんか。

この記事では、実は自信のなさの表れかもしれない説教臭い人の心理を徹底解剖します。

さらに、相手を不快にさせずに上手にかわす具体的な方法まで、分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、もう人間関係で疲弊するのはやめにして、明日から少し心が軽くなるはずです。

あなたの周りにもいる?説教臭い人の心理と共通する特徴

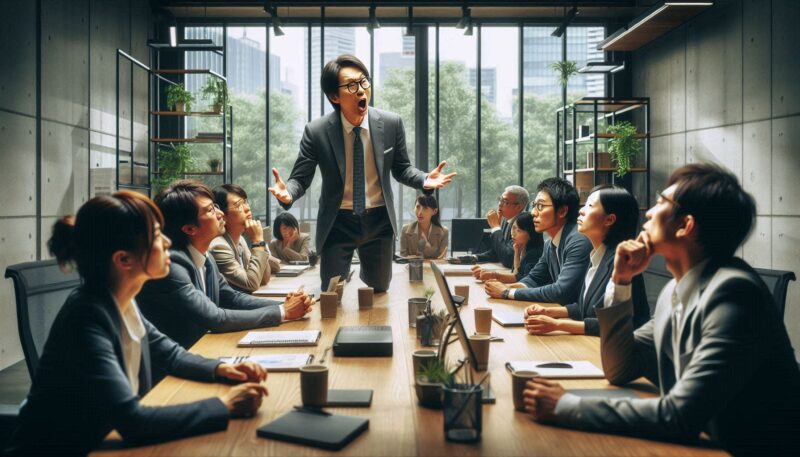

職場の上司や身近な人から、頼んでもいないのに長々とアドバイスをされた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

「あなたのためを思って」という言葉とは裏腹に、聞いている側はうんざりしてしまいますよね。

ここでは、多くの人を悩ませる「説教臭い人」について、その言葉の意味から、行動の裏に隠された深層心理、そして共通する特徴までを詳しく掘り下げていきます。

相手の心理を理解することは、ストレスを軽減するための第一歩です。

そもそも「説教臭い」とはどういう意味?

まず、「説教臭い」という言葉が持つ意味を正しく理解しておきましょう。

単に「説教する」ことと、「説教臭い」には少しニュアンスの違いがあります。

「説教」とは、本来、相手のためを思い、教え諭すことを指します。

一方で、「説教臭い」となると、そこに押し付けがましさや、自己満足的な響きが含まれてきます。

話している本人は相手のためを思っているつもりでも、聞いている側が「なんだか偉そうだ」「自分の正しさを主張したいだけなのでは?」と感じてしまう状態です。

つまり、相手のためというよりも、自分の知識や経験をひけらかしたい、自分の価値観を押し付けたい、という気持ちが透けて見えてしまうのが「説教臭い」状態と言えるでしょう。

多くの人が「うざい」や「めんどくさい」と感じるのは、この一方的なコミュニケーションに疲れてしまうからです。

実は自信がない?説教する人ほど抱えている5つの心理

では、なぜ人は説教臭くなってしまうのでしょうか。

その行動の裏には、意外にも複雑な心理が隠されています。

一見、自信満々に見えるその態度は、実は心の弱さや不安の裏返しであるケースが少なくありません。

ここでは、説教する人ほど抱えがちな5つの心理について解説します。

強い承認欲求と自己顕示欲

「すごいと思われたい」「自分の価値を認めてほしい」という気持ちは、誰にでもあるものです。

しかし、説教臭い人はこの承認欲求が人一倍強い傾向にあります。

自分の知識や過去の成功体験を語ることで、「私はこんなに物知りなんだ」「こんなにすごい経験をしてきたんだ」とアピールし、周りからの尊敬や称賛を得ようとします。

これは、自分自身で自分の価値を認められていないために、他人からの評価によって心の隙間を埋めようとする行動の表れなのです。

劣等感の裏返しと自己肯定感の低さ

説教臭い態度の根底には、強い劣等感や低い自己肯定感が隠れていることがよくあります。

実は自分に自信がないため、他人に対して優位に立とうとします。

相手の未熟な点や欠点を指摘し、自分の知識や経験を語ることで、「自分は相手よりも上だ」と感じ、一時的に安心感を得ようとするのです。

これは、他人を自分より下に置くことで、相対的に自分の価値を高めようとする「マウンティング」と似た心理状態と言えるでしょう。

本当に自分に自信がある人は、わざわざ他人を見下すような言動を取る必要がないのです。

自分の価値観が絶対だという思い込み

「普通はこうするものだ」「常識的に考えておかしい」といった言葉を多用するのも、説教臭い人の特徴です。

彼らは、自分が持つ価値観や考え方が唯一の「正解」だと信じて疑いません。

そのため、自分と違う意見ややり方を受け入れることができず、相手を自分の「正しさ」の型にはめようとします。

多様な考え方があることを理解できず、自分の正論で相手を追い詰めることに何の疑問も感じていないのです。

孤独感や不安

意外に思われるかもしれませんが、孤独感や不安から説教臭くなってしまう人もいます。

誰かと繋がっていたい、自分のことを見てほしいという気持ちが、説教という歪んだコミュニケーションの形で表れてしまうのです。

特に、退職して社会との繋がりが減った人などが、自分の存在価値を確認したくて、若い人に対して過去の自慢話や持論を延々と語ってしまうケースが見られます。

本人にとっては、それが唯一のコミュニケーション手段になっているのかもしれません。

支配欲とコントロール欲求

「あなたのため」という言葉を使いながら、無意識に相手を自分の思い通りにコントロールしたいという支配欲が働いている場合もあります。

アドバイスという形で相手の行動や考え方に介入し、自分の影響下に置くことで満足感を得るのです。

このようなタイプの人は、相手が自分のアドバイス通りに行動しないと、途端に不機嫌になったり、さらに説教がましくなったりする傾向があります。

【男女別】説教したがる男と、説教する女の心理的な違いは?

「説教臭さ」は性別を問わず見られる特徴ですが、その背景にある心理には男女で少し傾向が異なる場合があります。

もちろん個人差が大きいことが大前提ですが、一般的な傾向として理解しておくと、相手への理解が深まるかもしれません。

説教したがる男性の心理的傾向

男性の場合、社会的な立場やプライド、上下関係を重んじる傾向が、説教臭さにつながることがあります。

特に職場などでは、「上司として」「先輩として」指導しなければならないという意識が強く働き、それが過剰なアドバイスや昔の苦労話になってしまうのです。

また、男性は問題解決型の思考を持つ人が多いため、相手がただ話を聞いてほしいだけでも、具体的な解決策を提示しようとして、結果的に説教がましくなってしまうこともあります。

説教したがる男性の心理の根底には、自分の有能さを示したいという気持ちが強く隠れていることが多いでしょう。

説教する女性の心理的傾向

一方、女性の場合は、共感や関係性を大切にする傾向から、説教臭さにつながることがあります。

「心配だから」「あなたのためを思って」という親切心や愛情が、度を越しておせっかいや価値観の押し付けになってしまうパターンです。

「普通はこうするわよ」といった言葉には、自分が所属するコミュニティの常識から外れてほしくない、という気持ちが込められていることもあります。

説教する女性の心理は、相手との繋がりを維持したいという思いが、過剰な干渉として表れているケースも考えられます。

言動でわかる!説教臭い人に共通する話し方や態度の特徴

説教臭い人には、その心理が言動にもはっきりと表れます。

あなたの周りにいる人を思い浮かべながら、共通する特徴をチェックしてみましょう。

- 自分の話ばかりする: 会話のキャッチボールができず、気づけば一方的に自分の話ばかりしています。相手が話す隙を与えません。

- 昔の自慢話や苦労話が多い: 「俺が若い頃は…」が口癖。過去の栄光にすがり、今の自分を大きく見せようとします。

- 「普通は」「常識的に」が口癖: 自分の価値観が世界の基準であるかのように話します。

- 頼んでもいないアドバイスをしてくる: 相手が求めていなくても、「こうした方がいい」「それは間違っている」と自分の意見を押し付けます。

- 人の話を最後まで聞かずに否定から入る: 相手が話し終える前に「いや、それは違う」と割って入り、自分の持論を展開し始めます。

- 質問のようで質問でない: 「なぜこうしないんだ?」といった問いかけは、答えを求めているのではなく、相手を責めるためのものです。

これらの特徴が複数当てはまる場合、その人は説教臭い傾向が強いと言えるでしょう。

なぜかターゲットに…「説教されやすい人」になっていませんか?

一方で、いつも同じ人が説教のターゲットにされてしまう、という光景を見たことはないでしょうか。

もしかしたら、あなた自身が「説教されやすい人」の特徴を持っているのかもしれません。

これは、あなたに非があるという意味では決してありません。

ただ、あなたの持つ性質が、相手の「教えたい欲」を無意識に刺激してしまっている可能性があるのです。

- 素直で聞き上手: 相手の話を真剣に、頷きながら聞いてしまうため、相手は「もっと話してもいいんだ」と勘違いしてしまいます。

- 反論するのが苦手: 相手が間違っていると感じても、波風を立てたくないという思いから、黙って聞いてしまいます。

- 何でも「はい」と受け入れてしまう: 自己主張が控えめで、相手の意見を素直に受け入れる傾向があります。

- 少し頼りなく見える: 一生懸命な姿や、少し自信なさげな態度が、相手に「自分が助けてあげなければ」と思わせてしまいます。

もし、これらの特徴に心当たりがあるのなら、少しだけ自分の対応を変えることで、説教のターゲットから外れることができるかもしれません。

次の章で解説する具体的な対処法をぜひ参考にしてみてください。

説教臭い人の心理を理解して実践!上手な対処法とうまい返し方

説教臭い人の心理や特徴が分かったところで、ここからは最も重要な「どう対処すればいいのか」という具体的な方法について解説していきます。

相手を変えることは難しいですが、自分の受け止め方や対応の仕方を変えることで、ストレスは驚くほど軽減されます。

関係性を壊さずにうまくかわす方法から、相手を黙らせる少し積極的な返し方まで、状況に合わせて使えるテクニックを身につけましょう。

まずは聞き流すのが基本!ストレスを溜めない受け流し方

説教臭い人の話を真正面から受け止めてしまうと、心が疲弊するだけです。

「また始まったな」と思ったら、心の中でシャッターを下ろし、上手に聞き流すスキルを身につけましょう。

これが、自分の心を守るための最も基本的で重要なテクニックです。

相槌のバリエーションを増やす

聞き流しているからといって、完全に無視するのは角が立ちます。

そこで有効なのが、肯定も否定もしない、中立的な相槌です。

- 「なるほど」

- 「そうなんですね」

- 「へぇ〜」

- 「そういう考え方もあるんですね」

これらの言葉は、話を聞いているという姿勢を示しつつも、内容に同意しているわけではありません。

感情を込めずに、BGMを聞くような感覚で相槌を打つのがポイントです。

相手は気持ちよく話せていると感じ、満足して話が早く終わる可能性もあります。

物理的に距離を取る

話が長くなりそうだと感じたら、物理的にその場を離れる口実をうまく使いましょう。

あらかじめ「〇時から電話の予定がありまして」「この後、〇〇をしなければならないので」といった、話を切り上げるためのカードを用意しておくとスムーズです。

「すみません、急ぎの用事を思い出しましたので、また後でゆっくりお伺いします!」と、相手を立てつつその場を去るのが賢明な方法です。

在宅勤務などオンラインでのやり取りの場合は、少し返信を遅らせたり、「今、別の作業をしていますので」と伝えたりするのも有効です。

相手の自尊心を傷つけない「説教臭い」をポジティブに言い換える技術

職場の上司など、今後の関係性を考えると無下にはできない相手もいますよね。

そんな時は、相手の言葉をポジティブな表現に言い換えて返すことで、相手の自尊心を満たしつつ、話をうまく着地させることができます。

これは、説教臭い言葉を別の言葉に言い換えることで、会話の主導権をこちらが握る高等テクニックです。

- 相手:「だから君はダメなんだよ。もっとこうしないと!」

- 返し:「なるほど、〇〇という視点が抜けておりました。ご指導いただきありがとうございます!」

- ポイント:「ダメ出し」を「指導」というポジティブな言葉に変換し、感謝を伝えることで、相手は「良いことをした」と満足します。

- 相手:「俺の若い頃はもっと大変だったぞ。それに比べて今の若者は…」

- 返し:「〇〇さん(相手の名前)の時代は本当に大変だったんですね。そのご経験があるからこそのお言葉、大変勉強になります。」

- ポイント:「昔の自慢話」を「貴重な経験談」として扱い、相手を立てることで、それ以上の自慢話の連鎖を防ぎます。

- 相手:「普通はこうするもんだろ?常識だよ」

- 返し:「大変恐縮ですが、その常識について存じ上げませんでした。今後の参考にさせていただきます。」

- ポイント:「常識」という言葉を逆手に取り、知らないことを認めつつも、「あくまで参考にする」というスタンスを崩さないことで、相手の価値観を鵜呑みにしない姿勢を示せます。

もう黙らせたい!相手を不快にさせないうまい返し方3ステップ

聞き流すだけでは収まらない、どうしても話を終わらせたい、という場面もあるでしょう。

そんな時は、少しだけ勇気を出して、相手を不快にさせずに話を終わらせるためのうまい返し方を実践してみましょう。

以下の3つのステップを意識することで、驚くほどスムーズに会話を終えることができます。

ステップ1:まずは肯定・感謝で受け止める

相手がヒートアップしている時に、いきなり反論するのは火に油を注ぐだけです。

まずは、「なるほど、〇〇というご意見なのですね。ありがとうございます」や「熱心にお話しいただき、感謝いたします」といったように、相手の意見や熱意そのものを一度受け止める姿勢を見せましょう。

これは内容に同意するという意味ではなく、あくまで「あなたの話を聞きましたよ」というサインを送るためのクッション言葉です。

このワンクッションがあるだけで、相手の攻撃的な態度は少し和らぎます。

ステップ2:「でも」「しかし」を使わずに自分の意見を伝える

相手の意見を受け止めた後、自分の考えを伝える際には、「でも」「しかし」といった否定的な接続詞を使わないことが非常に重要です。

これらの言葉は、相手に「反論された」と感じさせ、再び防御的な態度を取らせてしまいます。

代わりに、以下のような言葉を使ってみましょう。

- 「ちなみに、私は△△という方法も良いのではないかと考えているのですが、いかがでしょうか?」

- 「ありがとうございます。その点については、一度持ち帰って慎重に検討させていただけますでしょうか。」

- 「おっしゃる通りですね。その上で、〇〇という部分だけ少し確認させてください。」

相手の意見を尊重しつつ、自分の考えも提示するという姿勢が伝わります。

ステップ3:別の話題に切り替えるか、その場を離れる

自分の意見を伝えたら、長々と議論を続ける必要はありません。

すかさず、「ところで、先日お願いしていた〇〇の件ですが…」と、全く別の、特に仕事に関する話題に切り替えてしまうのが効果的です。

相手も仕事の話となれば、個人的な説教を続けるわけにはいかなくなります。

それが難しい場合は、「申し訳ありません、お話の途中ですが、次のアポイントの時間が迫っておりますので、本日はこの辺で失礼いたします」と、明確な理由を述べてその場を離れましょう。

【状況別】職場の上司やパートナーへの効果的な対処法

説教をしてくる相手との関係性によって、対処法のさじ加減も変わってきます。

ここでは、多くの人が悩みがちな「職場」と「家庭」という2つのシチュエーションに絞って、より具体的な対処法を解説します。

職場の上司・先輩の場合

職場の上司や先輩からの説教は、業務に関わることだけに無視するわけにもいかず、非常に厄介です。

大切なのは、相手のプライドを傷つけず、かつ自分の精神的な負担を減らすことです。

まず、日頃から「報告・連絡・相談」を密に行い、相手に「あいつは大丈夫か?」と心配させる隙を与えないようにしましょう。

こまめなコミュニケーションは、不要な説教の予防策になります。

それでも説教が始まった場合は、メモを取るフリをするのも有効です。

「ご指導ありがとうございます。忘れないようにメモを取らせていただきます」と言えば、相手は「真剣に聞いている」と満足しますし、こちらは話の内容を客観的に記録できるため、感情的にならずに済みます。

家庭での夫・親の場合

家庭内でのパートナーや親からの説教は、距離が近い分、感情的になりやすく、より深刻なストレスにつながることがあります。

大切なのは、相手と同じ土俵で戦わないことです。

相手が感情的に話していると感じたら、「今、少し疲れているから、その話は後でゆっくり聞かせてくれる?」と伝え、一度時間を置くことを提案してみましょう。

冷静になる時間を作ることで、お互いに不要な言い争いを避けられます。

また、「いつも心配してくれてありがとうね。でも、この部分は自分で考えてやってみたいんだ」というように、相手の気遣いに感謝を伝えつつ、自分の意思をはっきりと伝える(アサーティブコミュニケーション)ことも重要です。

やってはいけないNG対応!相手をさらにヒートアップさせる言動

最後に、良かれと思ってやったことが、かえって相手をヒートアップさせてしまう「NG対応」について知っておきましょう。

以下のような行動は、相手のプライドを刺激し、説教をさらに長引かせる原因になるので避けるべきです。

- 感情的に反論する: 「でも、それは違います!」と感情的に言い返すと、相手もムキになり、ただの言い争いに発展します。

- 話を遮って否定する: 相手が気持ちよく話しているのを途中で遮ると、「話を全く聞いていない」と捉えられ、怒りを買います。

- 無視したり、あからさまに嫌な顔をしたりする: 相手の人格そのものを否定するような態度は、関係性を決定的に悪化させます。

- 正論で相手を論破しようとする: たとえこちらが正しくても、正論で相手を打ち負かすことは、相手に恥をかかせるだけで何の解決にもなりません。プライドを傷つけられた相手は、さらに攻撃的になる可能性があります。

説教臭い人への対応で最も大切なのは、「相手に勝つ」ことではなく、「自分が疲れない」ことです。

今回ご紹介した心理や対処法を参考に、あなた自身の心を守るための最適な距離感を見つけてみてください。

もし、この記事で紹介した対処法を試しても、職場の人間関係によるストレスが続き、心身に不調を感じるほど辛い場合は、厚生労働省「こころの耳」のような公的な相談窓口の情報を参考にすることも一つの方法です。

まとめ:「説教臭い人」の心理を理解してストレスから解放されよう

今回は、多くの人を悩ませる説教臭い人の心理と、その上手な対処法について詳しく解説しました。

一見、自信満々に見える彼らの言動は、実は承認欲求や自己肯定感の低さ、強い劣等感といった、内面の弱さの裏返しであることが少なくありません。

相手の言葉を真正面から受け止めて疲弊するのではなく、まずは上手にかわし、聞き流すスキルが自分の心を守る上で非常に重要です。

相手のプライドを傷つけずに話を終わらせるためには、一度相手の言葉を受け止めた上で、感謝の言葉やポジティブな言い換えを活用し、会話の主導権を握ることが効果的です。

大切なのは、相手を変えようとすることではなく、自分の対応を変えることでストレスを減らすことです。

この記事で紹介した方法を参考に、明日から少しでも心穏やかに過ごせる時間が増えることを願っています。

コメント