職場で、家庭で、友人関係で…あなたの周りに、いちいち説教してくる人はいませんか?

良かれと思って言ってくれているのかもしれませんが、あまりに頻繁だと正直疲れてしまいますよね。

「また始まった…」とうんざりしたり、自信をなくしてしまったり。

この記事では、なぜあの人たちが説教をしてくるのか、その隠された心理や特徴を分かりやすく解説します。

さらに、明日からすぐに使える具体的な対処法を8つご紹介。

もう人間関係で悩まない、ストレスフリーな毎日を手に入れるヒントがここにあります。

- なぜ?いちいち説教してくる人の心理と共通する特徴

- もう悩まない!いちいち説教してくる人への対処法8選

なぜ?いちいち説教してくる人の心理と共通する特徴

あなたの周りにいる、何かにつけてアドバイスや自分の考えを押し付けてくる人。

一体なぜ、彼らはいちいち説教をしてくるのでしょうか。

その行動の裏には、実はさまざまな心理が隠されています。

このパートでは、そんな説教好きな人たちの心の中を覗き、彼らに共通する特徴を探っていきます。

相手の心理を理解することは、ストレスを軽減し、上手な人間関係を築くための第一歩です。

上から目線で説教してくる人に見られる5つの共通点

やたらと上から目線で話をしてくる人には、いくつかの分かりやすい共通点が見られます。

もしあなたの周りの説教好きな人がこれらに当てはまるなら、その言動の裏にある心理が見えてくるかもしれません。

自分が常に正しいと思っている

まず、彼らは「自分の考えや価値観が絶対的に正しい」と信じている傾向があります。

多様な考え方があることを受け入れられず、自分と違う意見を持つ人を見ると、「間違っているから正してあげなければ」という使命感に駆られてしまうのです。

本人に悪気はなく、むしろ「良いことをしている」とさえ思っているケースも少なくありません。

プライドが非常に高い

プライドの高さも大きな特徴です。

彼らは自分の知識や経験に絶対的な自信を持っており、他人から軽んじられたり、間違いを指摘されたりすることを極端に嫌います。

説教という形で自分の優位性を示すことで、その高いプライEドを保とうとしているのです。

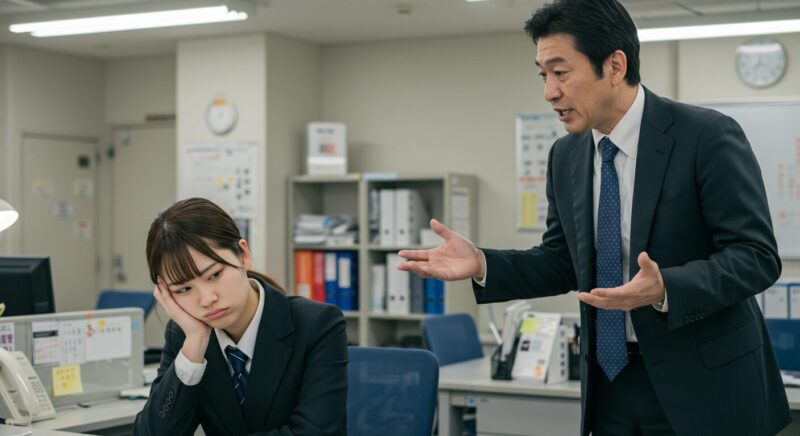

相手の状況や気持ちを考えない

説教好きな人は、相手が今どんな状況に置かれているか、どんな気持ちでいるかといった点への配慮が欠けていることが多いです。

例えば、相手が忙しくしていたり、落ち込んでいたりするタイミングでも、おかまいなしに自分の言いたいことを話し始めます。

相手の都合よりも、「自分が話したい」という欲求が優先されてしまうのです。

過去の成功体験に固執している

「昔はこうだった」「俺の時代はこれで成功した」といったように、過去の成功体験を何度も話すのも特徴の一つです。

新しいやり方や時代の変化を受け入れるのが苦手で、自分の成功パターンこそが唯一の正解だと信じて疑いません。

そのため、自分のやり方を他人に押し付けてしまいがちです。

自分の話を聞いてほしい

結局のところ、「自分の話を聞いてほしい」という欲求が根底にある場合が非常に多いです。

誰かに注目されたい、すごいと思われたいという気持ちが、説教という形で表れているのです。

話の内容そのものよりも、自分が話しているという状況に満足感を得ている可能性があります。

実は認められたい?説教したがる男の隠された心理

特に男性で説教をしたがる人には、特有の心理が働いていることがあります。

一見、自信満々に見えるその態度の裏には、どのような気持ちが隠されているのでしょうか。

承認欲求が強い

「すごい」「頼りになる」と他人から認められたいという承認欲求が人一倍強いことが考えられます。

自分の知識や経験を披露し、相手に「なるほど!」と思わせることで、自分の価値を実感しようとしているのです。

アドバイスという形で関わることで、自分が相手よりも優位な立場にあることを確認し、安心感を得たいという心理も働いています。

支配欲や縄張り意識

職場の上司や先輩といった立場の場合、部下や後輩を自分のコントロール下に置きたいという支配欲が説教につながることがあります。

「自分の言うことを聞いていれば間違いない」というメッセージを伝えることで、自分のチーム内での権威を示し、縄張りを守ろうとしているのです。

これは、自分の立場が脅かされることへの不安の裏返しとも言えます。

「助けてあげたい」という気持ちの暴走

もちろん、中には純粋に「相手のためを思って」アドバイスをしている男性もいます。

困っている人を見ると助けたくなる、という正義感や親切心が根底にあるのです。

しかし、その気持ちが強すぎるあまり、相手が求めてもいないアドバイスを一方的に押し付けてしまい、結果的に「説教くさい」と思われてしまうことがあります。

心配性orマウンティング?説教する女の複雑な心理

一方、女性が説教をする場合には、男性とは少し違った心理が働いていることがあります。

共感や関係性を重視する女性ならではの、複雑な気持ちが隠れているのかもしれません。

過剰な心配や母性本能

女性の場合、相手のことを心配するあまり、口うるさく言ってしまうことがあります。

特に、後輩や年下の相手に対して、母親のような気持ちで「ちゃんとしてあげなきゃ」「失敗しないように教えてあげなきゃ」と世話を焼きたくなるのです。

この母性本能が過剰になると、相手にとってはおせっかいな説教に聞こえてしまうことがあります。

共感してほしい・仲間意識の確認

女性同士の会話では、共感が非常に重要な要素となります。

「私もそうだったよ」「こうした方がいいよ」と自分の経験を話すことで、「あなたの気持ち、分かるよ」というメッセージを伝え、仲間意識を強めようとしている場合があります。

しかし、そのアドバイスが一方的になると、相手は「自分のやり方を否定された」と感じてしまい、ただの説教と受け取ってしまうのです。

優位に立ちたいマウンティング

もちろん、中には相手よりも優位に立ちたいという、いわゆる「マウンティング」目的で説教をする女性もいます。

「私はあなたより多くのことを知っている」「私の方が経験豊富だ」ということをアピールし、自分の立場を上に置くことで満足感を得ようとします。

特に、仕事や恋愛、家庭のことなど、女性がライバル意識を持ちやすいテーマでマウン-ティングが行われることが多いようです。

多くの人が「説教する人、嫌い!」と感じてしまう理由

なぜ私たちは、説教してくる人に対して「うざい」「疲れる」といったネガティブな感情を抱いてしまうのでしょうか。

それには、いくつかの明確な理由があります。

一方的に価値観を押し付けられるから

人は誰でも、自分の考えや価値観を持っています。

それを頭ごなしに否定され、一方的に「こうあるべきだ」と価値観を押し付けられると、自分の存在そのものを軽んじられたように感じ、不快感を覚えるのです。

対話ではなく、一方通行のコミュニケーションである点が大きなストレスとなります。

貴重な時間を奪われるから

相手の説教は、たいていの場合、長く、そして繰り返し行われます。

自分が聞きたいわけでもない話を延々と聞かされるのは、単純に自分の貴重な時間を奪われていることに他なりません。

特に仕事中など、他にやるべきことがある状況では、そのストレスはさらに大きくなります。

自己肯定感を下げられるから

「なんでできないんだ」「普通はこうするだろ」といった否定的な言葉を浴びせられ続けると、誰でも自信を失ってしまいます。

まるで自分がダメな人間であるかのように感じさせられ、自己肯定感がどんどん下がっていくのです。

この精神的なダメージが、「嫌い」という感情に直結します。

関係性の悪化を招くから

説教は、する側とされる側の間に対等ではない力関係を生み出します。

「教える側」と「教えられる側」という関係が固定化されると、健全なコミュニケーションが成り立ちにくくなります。

このような不均衡な関係は、友人であれ、同僚であれ、長期的に見て良好な人間関係を築く上で大きな障害となります。

説教する人ほど、実は自分に自信がないのかもしれない

意外に思われるかもしれませんが、実は、偉そうに説教をする人ほど、その心の奥底では自分に自信が持てず、強い不安を抱えているケースが少なくありません。

一見、自信満々に見える態度は、その不安を隠すための鎧(よろい)なのです。

説教で自分の存在価値を確認している

他人に何かを教え、相手を「正しい道」に導くという行為を通じて、「自分は価値のある人間だ」「自分は必要とされている」と実感しようとしています。

誰かの役に立っている(と本人は思っている)状況を作り出すことでしか、自分の存在価値を確認できないのです。

他人を下げることで相対的に自分を上げる

他人を批判したり、間違いを指摘したりすることで、相対的に自分のポジションを上げようとする心理も働いています。

自分自身に確固たる自信がないため、相手を自分より下に置くことでしか、優越感や安心感を得られないのです。

これは、自己愛性パーソナリティ障害の傾向がある人にも見られる特徴です。

もし、あなたの周りの説教好きな人が、実は不安を抱えた弱い人間なのかもしれない、と視点を変えてみると、少しだけ冷静に相手を見ることができるようになるかもしれません。

もう悩まない!いちいち説教してくる人への対処法8選

いちいち説教してくる人の心理や特徴が分かったところで、ここからは、いよいよ具体的な対処法を見ていきましょう。

相手との関係性や状況に合わせて使い分けることで、あなたのストレスはきっと軽くなるはずです。

職場の上司や先輩、厄介な同僚、さらには友達や家族まで、さまざまな相手に使える8つのテクニックをご紹介します。

①② まずは聞き流す!上手な相づちと「かわし方」の技術

真正面から向き合うと疲れてしまう相手には、「聞き流す」スキルが非常に有効です。

これは相手を無視するのではなく、心にダメージを負わないように上手に受け流すテクニックです。

① 「さしすせそ」で肯定的に受け流す

話半分に聞きながらも、相手に「聞いていますよ」という姿勢を見せることがポイントです。

魔法の相づち「さしすせそ」を活用しましょう。

- さ:さすがですね!

- し:知らなかったです!

- す:すごいですね!

- せ:センスいいですね!

- そ:そうなんですね!

これらの言葉を適度に挟むことで、相手は気分良く話し続け、満足してくれます。

あなたは真剣に内容を聞く必要はなく、ただ肯定的な相づちを打つだけで、その場を穏便に乗り切れるのです。

② 心の中で実況中継する

相手の説教が始まったら、心の中で「〇〇さんの説教劇場、開演です!」「おっと、ここで得意の昔話が出ました!」というように、客観的に実況中継してみるのも一つの手です。

少しふざけているように聞こえるかもしれませんが、自分を状況から一歩引いた場所に置くことで、感情的に巻き込まれるのを防ぐ効果があります。

ドラマの登場人物を観察するように相手を見ることで、不思議と冷静になれるものです。

③④ 相手を刺激しない!話題をそらす・物理的に距離を置く方法

聞き流すだけでは限界がある場合、その場からスムーズに離脱する方法も覚えておきましょう。

相手を不快にさせずに、説教のターゲットから外れることが目的です。

③ ポジティブな言葉で話を切り上げる

説教が長引きそうになったら、「大変勉強になりました!そのお話、後でじっくり考えてみます。まずは目の前のこの作業を片付けますね!」というように、感謝の言葉と前向きな姿勢を見せつつ、話を切り上げるのが効果的です。

相手の自尊心を傷つけることなく、かつ「今は話を聞けない」という状況を伝えることができます。

「すみません、急ぎの電話を思い出したので失礼します」など、やむを得ない用事を理由にするのも良いでしょう。

④ 物理的に距離を取る

そもそも、説教好きな人とはできるだけ二人きりになる状況を避けるのが賢明です。

職場であれば、その人の席から離れた場所で作業をしたり、休憩時間をずらしたりするなどの工夫ができます。

また、会話中に他の人が通りかかったタイミングで、「あ、〇〇さん!」とその人を会話に巻き込むことで、一対一の状況を回避し、話題を変えるきっかけを作ることも可能です。

⑤⑥ 関係を壊さずに言い返す!アサーティブな伝え方

いつも我慢しているだけでは、ストレスが溜まる一方です。

時には、自分の意見をしっかりと伝えることも必要になります。

その際に役立つのが、「アサーティブコミュニケーション」という考え方です。

これは、相手を攻撃することなく、かといって自分も我慢することなく、対等な立場で正直な気持ちを伝える方法です。

⑤ 「I(アイ)メッセージ」で自分の気持ちを主語にして伝える

「あなた(You)はいつも説教が長い」と相手を主語にすると、非難しているように聞こえてしまいます。

そうではなく、「私(I)」を主語にして、「(私は)今ちょっと集中したいので、そのお話は後でゆっくり聞かせてもらえませんか?」と伝えてみましょう。

自分の気持ちや状況を伝える形なので、相手も受け入れやすくなります。

「(私は)そのように言われると、少し悲しい気持ちになります」と正直な感情を伝えるのも一つの方法です。

⑥ 事実と自分の意見を分けて話す

「いつも〇〇ですよね!」と感情的に反論するのではなく、「〇〇というご意見なのですね。参考になります。一方で、私は△△という方法も有効だと考えています」というように、まずは相手の意見を受け止めた上で、自分の考えを冷静に述べることが大切です。

事実(相手の意見)と自分の意見を切り離して話すことで、感情的な対立を避け、建設的な対話に持ち込みやすくなります。

⑦ 上司や先輩に有効!感謝を伝えつつ意見を言うテクニック

相手が職場の上司や先輩の場合、無下に断ったり言い返したりするのは難しいものです。

関係性を壊さずに自分の意思を伝えるには、少し工夫が必要です。

感謝と尊敬の念を最初に示す

まずは、「ご指導いただき、ありがとうございます。いつも気にかけてくださって感謝しています」というように、相手への感謝と尊敬の気持ちを言葉にして伝えましょう。

このワンクッションがあるだけで、相手は「自分のことを尊重してくれている」と感じ、その後の話を聞き入れる態勢になりやすくなります。

ポジティブな提案の形で意見を述べる

相手の意見を否定するのではなく、「〇〇という視点、大変勉強になります。その上で、もし△△というやり方を試してみたら、さらに効率が上がるかもしれませんがいかがでしょうか?」と、より良くするための提案という形で自分の意見を伝えるのがポイントです。

相手の顔を立てつつ、自分の考えも反映させることができます。

「ご相談なのですが…」と、教えを乞う形で切り出すのも効果的です。

⑧ 友達や家族の場合、今後の関係性を考えて冷静に伝える

相手が親しい友人や家族の場合、職場とはまた違った難しさがあります。

これからも長く付き合っていく大切な人だからこそ、我慢を重ねて関係がこじれてしまう前に、一度きちんと向き合うことが必要な場合もあります。

なぜ嫌なのかを具体的に、冷静に話す

感情的になって「いつも説教ばっかりでうんざり!」とぶつけるのではなく、「あなたが心配してくれているのは分かるんだけど、〇〇という言い方をされると、私が責められているように感じてしまって、少し辛いんだ」というように、どの言動に、自分がどう感じるのかを具体的に、そして冷静に伝えましょう。

相手は、自分の言動があなたを傷つけているとは全く思っていない可能性があります。

これからの関係性のためにどうしてほしいかを伝える

ただ不満を伝えるだけでなく、「だから、これからはアドバイスをくれる時は、もう少し優しい言葉で言ってもらえると嬉しいな」「まずは私の話を最後まで聞いてほしいな」というように、相手にどうしてほしいのか、具体的な要望をセットで伝えましょう。

これは、相手を非難するための話し合いではなく、二人の関係をより良くするための前向きな対話なのだという姿勢を示すことが大切です。

これらの対処法を試しても、人間関係によるストレスが改善されなかったり、心身に不調を感じたりするほど深刻な場合は、より専門的な情報を参考にすることも一つの方法です。

働く人のメンタルヘルスに関する公的な情報ポータルサイトとして、厚生労働省が運営する「こころの耳」などがあります。

まとめ:いちいち説教してくる人との上手な付き合い方

いかがでしたでしょうか。

この記事では、いちいち説教してくる人の心理的な背景と、今日からすぐに使える具体的な対処法について詳しく解説しました。

彼らの言動の裏には、承認欲求や自信のなさ、あるいは歪んだ親切心など、様々な感情が隠れていることがお分かりいただけたかと思います。

相手の心理を理解した上で、「聞き流す」「話題をそらす」「アサーティブに伝える」といったテクニックを使い分けることが、あなたの心を守る鍵となります。

職場の上司や大切な友人など、相手との関係性や状況に応じて最適な対処法は異なります。

大切なのは、あなたが一人で我慢を抱え込まないことです。

この記事で紹介した8つの方法を参考に、ストレスを上手に回避し、より軽やかな気持ちで人間関係を築いていってください。

あなたの毎日が、少しでも穏やかなものになることを願っています。

コメント